编者按

公元前六世纪诞生的印度佛教,于两汉之际传入我国,其影响深刻久远,遍及文学、音乐、绘画、雕刻、建筑乃至哲学思想诸领域,与儒道合流,成为中国文化的有机组成部分,流风所被,远及海东的朝鲜日本。而考察佛教文化尤其是艺术的源头,也呈现出极为丰富的面貌,反映了古代世界间超越地理和人力限制的热切交往。本期将以本馆收藏的唐思惟菩萨像为切入点,管窥这种造像的产生、演变和流布,以及不同文化间藉此而发生的碰撞与交流。由于佛教造像的发展是一个复杂而漫长的过程,佛教艺术史上还存在着许多悬而未决的问题,反映在具体的作品中也有各种难以定论之处,因此我们不想武断地给出单一的结论,而希望通过不同资料或观点的呈现,与观众共同思考和探讨这一文化现象。

冥想与觉悟

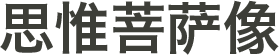

一般认为,思惟菩萨表现的主题,是释迦牟尼在树下思惟,觉悟证道的情景,故而思惟像的主体,应为成道前的悉达多太子。这一主题,无论在犍陀罗还是中国北方几大石窟的壁画及石刻所表现的佛传故事(即佛的生平故事)中都有反映(图16组) 。东魏至北齐时代流行的单体思惟像中,有一些带有明确的题记,称为“太子像”,也可以确认为表现这一主题(图17) 。

但印度本土的思惟像还有很多并非表现悉达多太子的形象。如犍陀罗地区思惟菩萨中有头戴宝冠,手执莲花的观音菩萨,其装束姿势几乎与太子形象一致,仅以手中的莲花象征守护佛法、救济众生的金刚杵,用以区别前者(图18) 。

另外,在佛教造像中,还有一些其他形象也表现为思惟相,如降魔成道图中苦思冥想的魔王波旬,优陀羡王故事中为看到夫人死亡之相而忧思的王者,听说佛祖涅槃而悲痛不已的阿阇世王,和佛祖涅槃图中忧伤的摩耶夫人等(图19组) 。

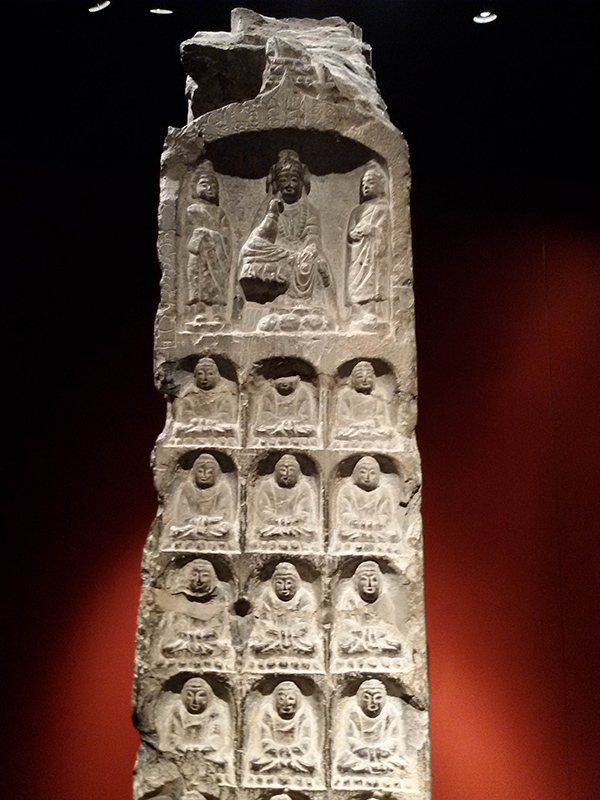

可以发现,采用思惟相的非菩萨类形象,往往表现了忧愁,思虑的含义。在中文和印度语中,思惟一词都是指思虑、冥想的心理活动,同时也带有忧愁之义(图20组) 。而在佛教经典中则强调思惟是一种修行,即由思惟、观想慢慢进入禅定状态。如《众许摩诃帝经》记:“尔时瞿昙仙人有四思惟:一、思惟自身,二、思惟众生,三、思惟众生成佛,四、思惟一切佛刹。”因此犍陀罗造像中思惟形象的多样性,或可以看做是表现普通众生的思虑忧愁→反映佛陀思考人生苦难→展现观想修行,妙悟得道的宗教观念这一艺术程式逐步进化的过程。

通过我,进入永世凄苦之深坑,

通过我,进入万劫不复之人群。

正义促使我那崇高的造物主,

神灵的威力,最高的智慧和无上的慈爱,

这三位一体把我塑造出来,

在我之前,创造出来的东西没有别的,只有万古不朽之物。

而我同样也是万古不朽,与世长存,

抛弃一切希望吧,你们这些由此进入的人。

本期资料搜集:谢振天(英国格拉斯哥大学)、倪嘉琳(美国纽约大学)动画制作:葛晟(美国波特兰大学)

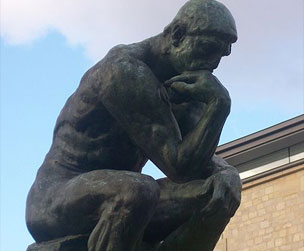

唐思惟菩萨像正面

唐思惟菩萨像背面

唐思惟菩萨像侧面

唐思惟菩萨像侧面

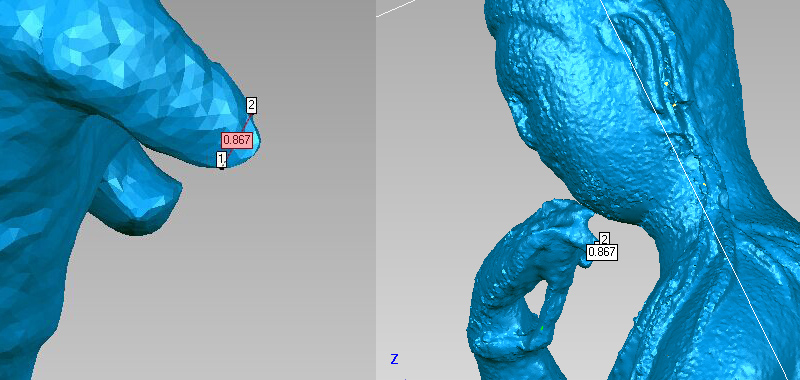

唐思惟菩萨像三维实测数据—高度

唐思惟菩萨像三维实测数据—手指宽度

唐思惟菩萨像三维实测数据—飘带宽度

菩萨装束示意图

佛的相好

菩萨的冠饰

佛的手印

白石惠照造思惟菩萨像

佛的坐姿

古印度重要佛教艺术遗迹示意图

迦腻色迦王舍利器

犍陀罗风格佛陀禅定像

秣菟罗风格佛陀施佑像

三面浮雕(three side relief)

佛像夔凤纹镜

白双且造佛石塔

法显西行路线图动态演示

敦煌莫高窟第275窟北壁上层半跏菩萨龛

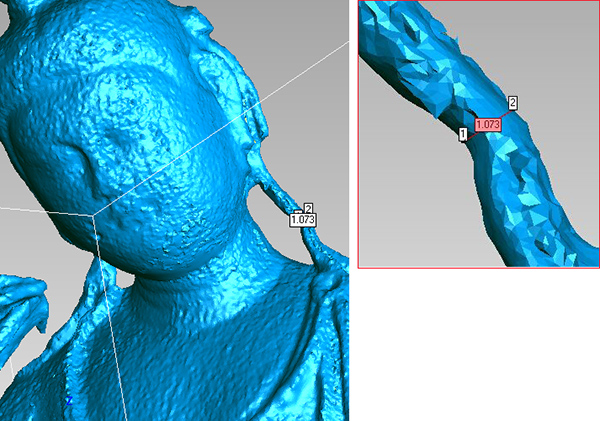

千佛石碑侧思惟像

白石双思惟菩萨像

河北曲阳出土的思惟菩萨像

山东青州出土的思惟菩萨像

云冈六窟后室南璧 决意出家佛传图

敦煌莫高窟290窟人字披树下观耕图

北齐天保四年道常造像

犍陀罗观音思惟像

克孜尔第205窟 阿阇世王闻佛涅槃

克孜尔第205窟 阿阇世王闻佛涅槃

《说文解字》:思,从心囟声,巫胜禹:《佛教思惟像研究》:印度语中思惟一词来源于动词词根√cint,原义即心,思虑)

牛猷造弥勒立像

千佛石碑的弥勒主尊和碑侧思惟像

白石张延造思惟菩萨像

日本广隆寺木造半跏思惟像

韩国国立中央博物馆的国宝83号金铜三山冠半跏思惟像

花郎道

理石墓葬石碑残部

《雅典学院》

《先知耶利米》

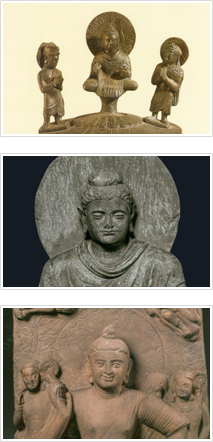

《地狱之门》

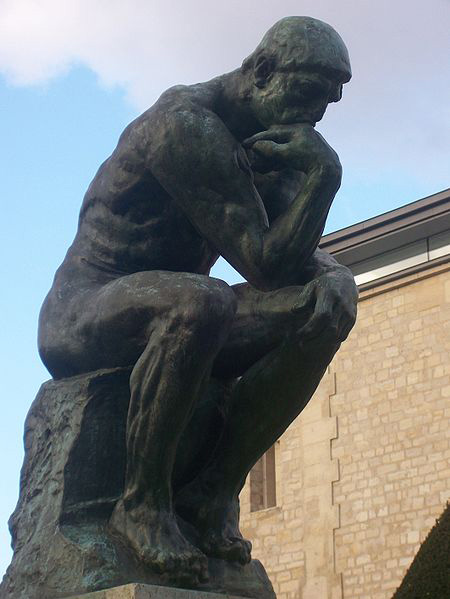

《思想者》

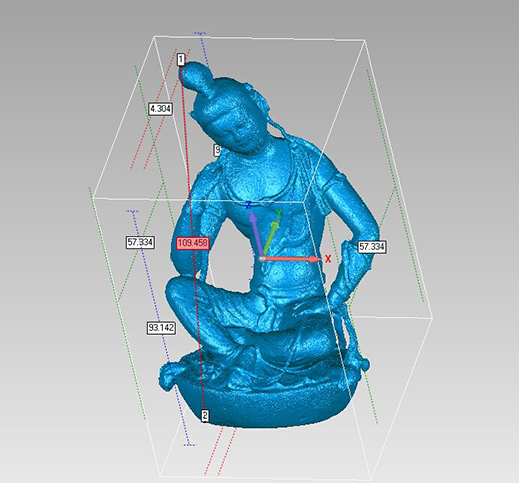

犍陀罗思惟菩萨像

笈多式佛造像

青州佛造像

唐思惟菩萨像与思想者