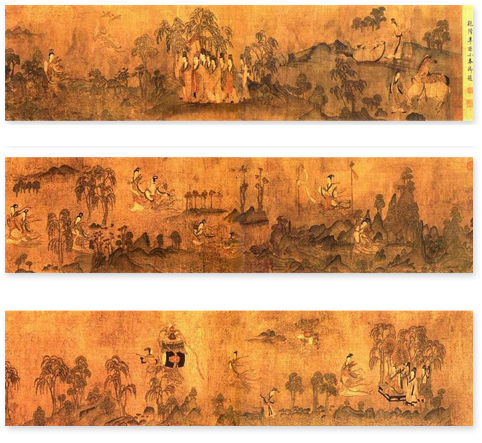

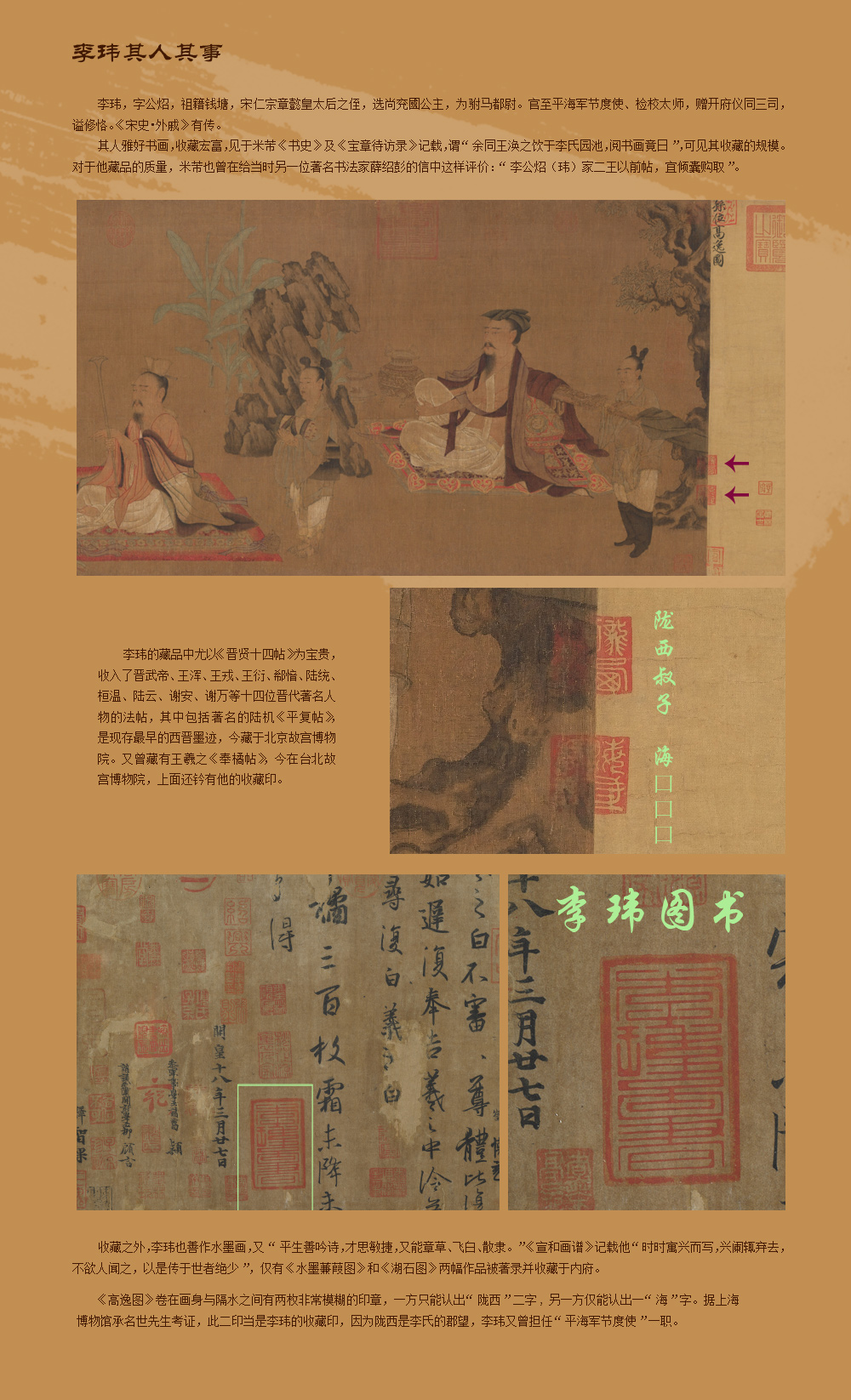

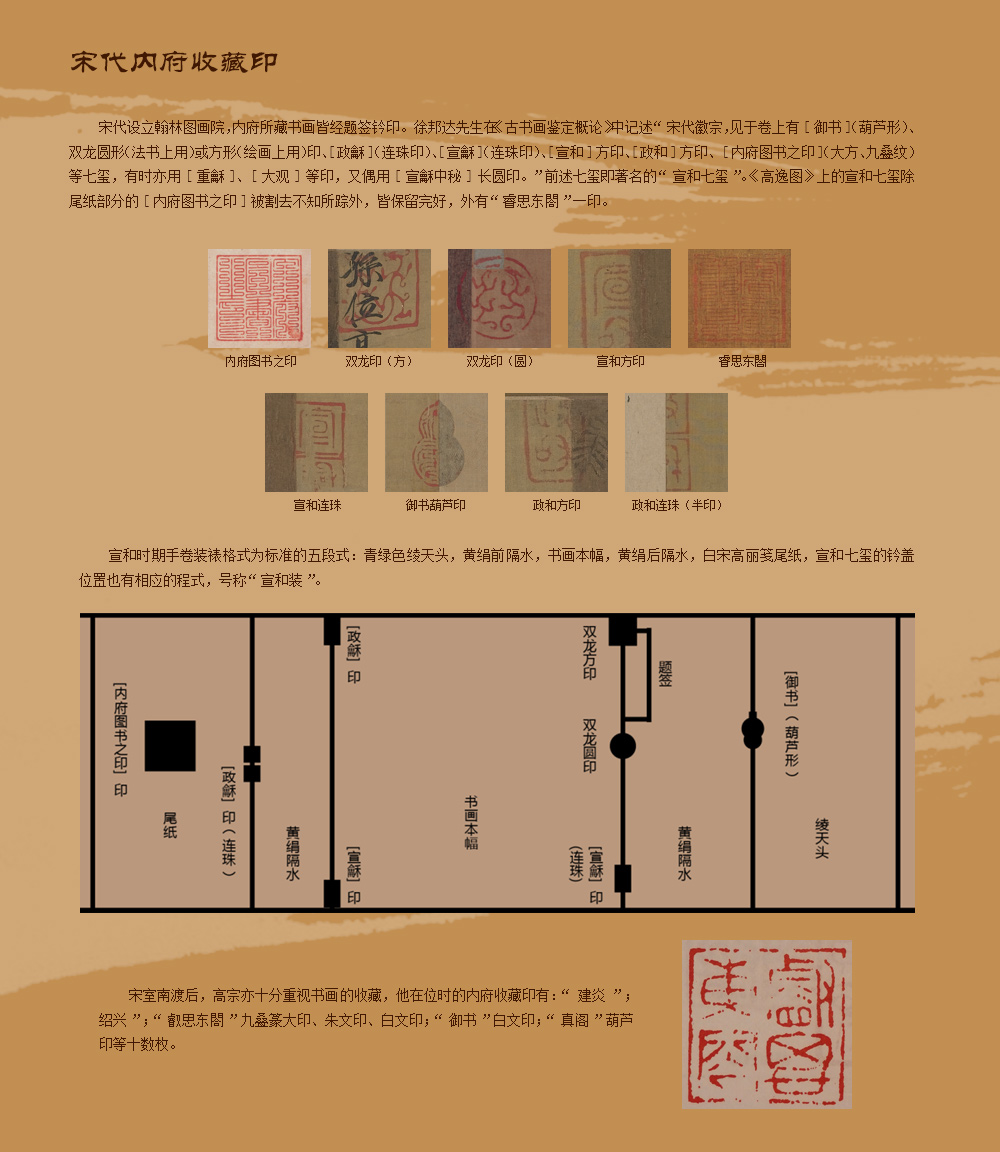

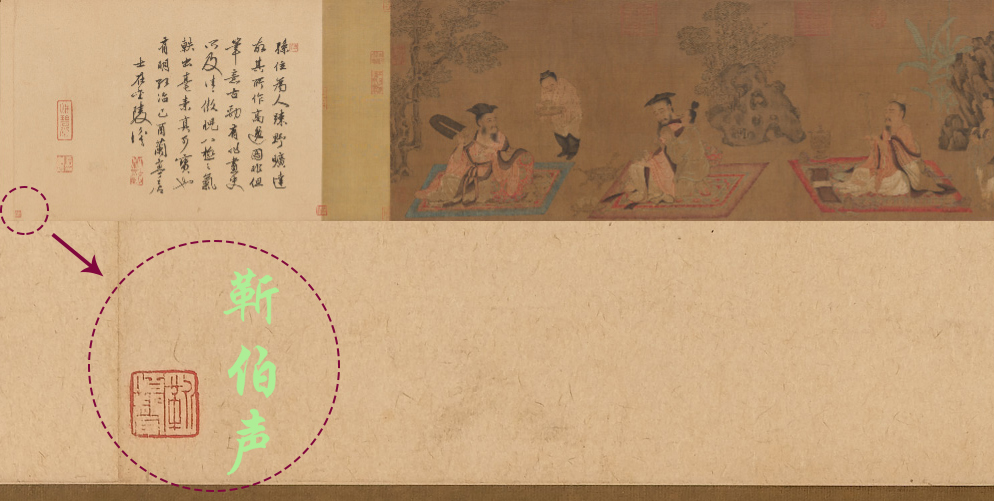

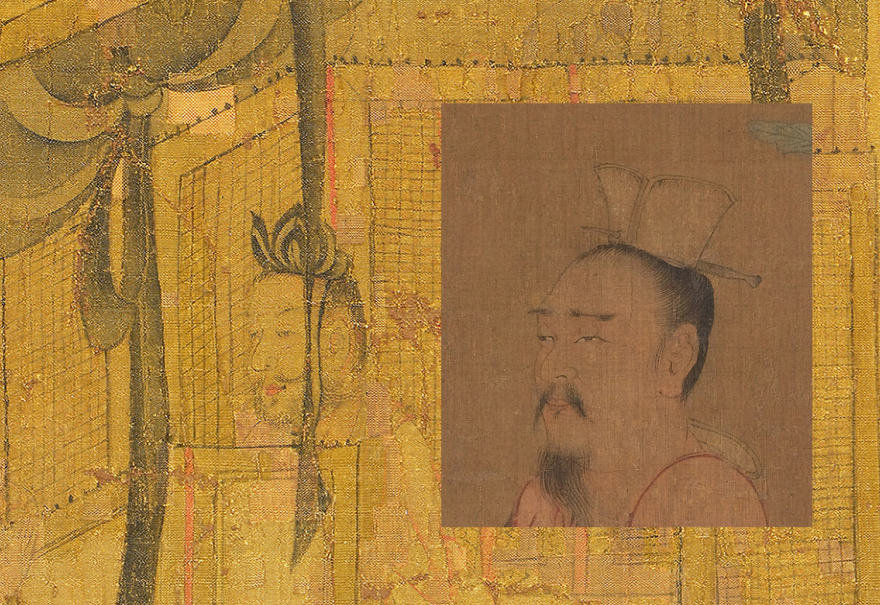

唐代是中国人物画的繁盛时期,但比较可确信的卷轴画作品流传不多。《高逸图》自北宋以来就迭经皇室和名家收藏,屡见于著录之中(图2) ,极为珍贵。从图卷中现存款印看,此图最早的收藏者是北宋著名的皇族收藏家李玮 (图3)

,极为珍贵。从图卷中现存款印看,此图最早的收藏者是北宋著名的皇族收藏家李玮 (图3) ,卷首则有 “瘦金书”题“孙位高逸图”五字,一般认为是宋徽宗赵佶手书。

,卷首则有 “瘦金书”题“孙位高逸图”五字,一般认为是宋徽宗赵佶手书。

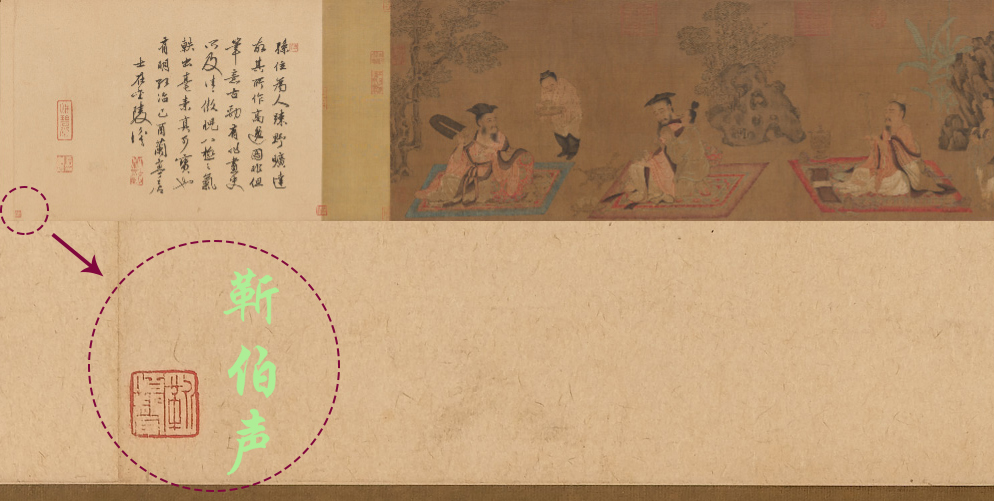

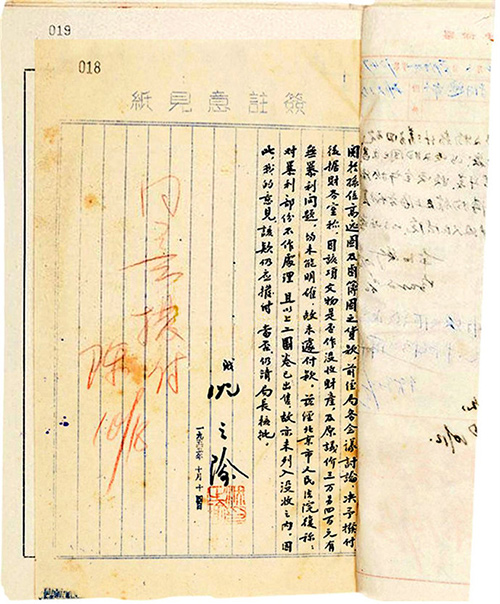

晚清鼎革易祚之时,溥仪以御赐溥杰之名,于1922年将《高逸图》带出宫廷,遂使其流散于文物市场,被北京画商靳伯声 (图10) 慧眼识珠收入囊中。1955年,当时的上海博物馆筹备委员会经过缜密论证,确认此卷为孙位唯一传世画作,向上海市政府申请购藏,经陈毅市长批准,于当年购入此卷 (图11)

慧眼识珠收入囊中。1955年,当时的上海博物馆筹备委员会经过缜密论证,确认此卷为孙位唯一传世画作,向上海市政府申请购藏,经陈毅市长批准,于当年购入此卷 (图11) 。国之重宝终于来到上海博物馆,回到了人民的手中,并由具有书画神医美誉的装池大家刘定之重装。

。国之重宝终于来到上海博物馆,回到了人民的手中,并由具有书画神医美誉的装池大家刘定之重装。

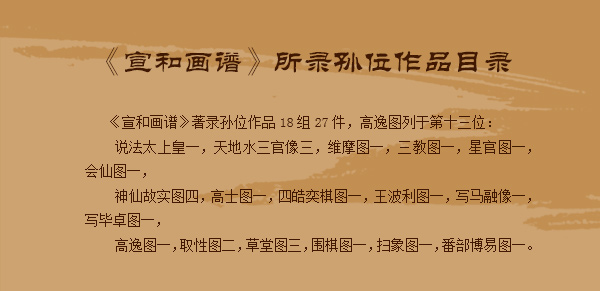

孙位是唐代末年的画家,据《宣和画谱》记载,他是会稽人,唐末战乱时随僖宗入蜀。孙位的艺术成就早在北宋时期士大夫眼中就有着特殊的地位。由黄休復编纂,约成书于景德三年(1006年)的《益州名画录》中记录了自唐乾元初至宋乾德年间蜀地画家58人,将唐代张怀瓘“神、妙、能”的绘画评定标准与李嗣真《书品》中的“逸品”合二为一,按“逸、神、妙、能”四格编排,将孙位单列为“逸格一人”。

其中描述孙位的画作有“山石两堵、龙水两堵”;“东方天王及部从两堵”;“浮沤先生、松石墨竹一堵”;“仿润州高座寺张僧繇战胜一堵”,题材广泛,人物、龙水、植物、磐石无不擅长。而对他的画技也给予了很高的评价,说他所绘壁画中的天王、部众“人鬼相杂,矛戟鼓吹,纵横驰突,交加戛击,欲有声响”;画龙水“龙拿水汹,千状万态,势欲飞动”;画松石墨竹“笔墨精妙”;是具有天才和格调的画家。从这些记载来看,孙位作画运笔流畅遒劲,能以寸管之力表现生动的主题内容,给人以身临其境的视觉感受。所以在孟蜀至北宋时期,向他学习的画家很多,其中不乏影响中国画史的名家,如黄荃、黄居寀等学画龙都曾以孙氏为师。

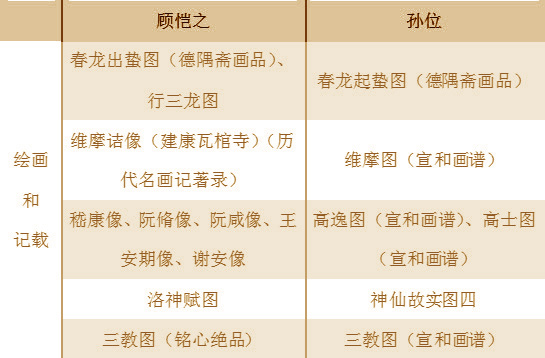

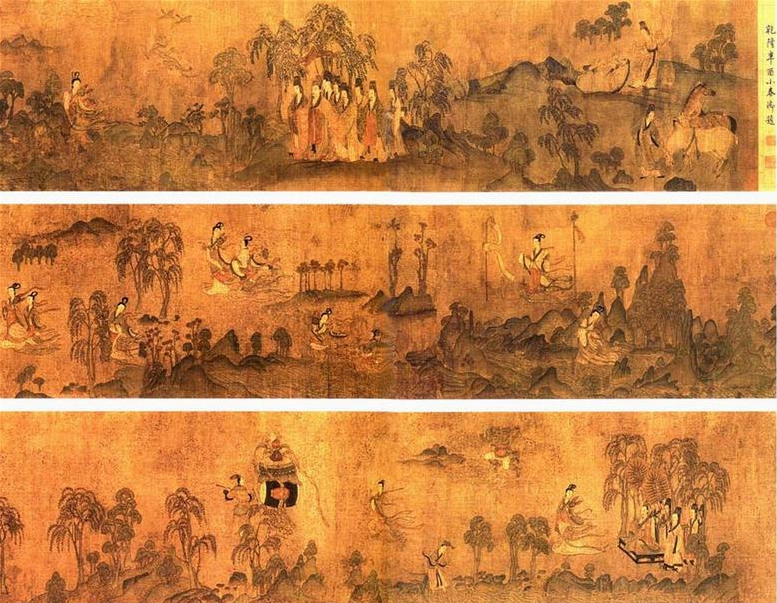

画家个人风格的形成有其自身实践积累的主观因素,也有时代大环境与历史传承的外围影响。承名世先生认为孙位的人物画受顾恺之的影响很大,因为他的许多画作如《维摩图》、《三教图》、《春龙出蛰图》等与百年之前顾恺之所创作的一些画作题名相似(图12) ,虽然顾氏的图像真迹今已不存,后学无法对照,但从名称上,我们依然可以体会二者之间在绘画图本、风格、技巧上的继承关系。大英博物馆所藏传为顾恺之的《女史箴图卷 》(图组13)

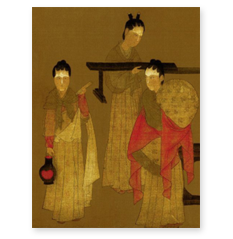

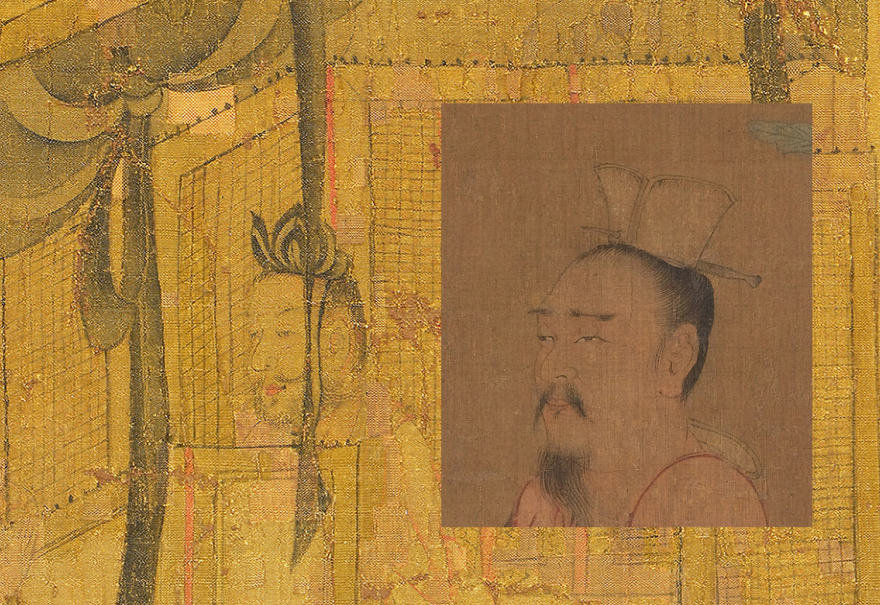

,虽然顾氏的图像真迹今已不存,后学无法对照,但从名称上,我们依然可以体会二者之间在绘画图本、风格、技巧上的继承关系。大英博物馆所藏传为顾恺之的《女史箴图卷 》(图组13) ,杨仁恺先生从其时代风貌与书法样式判断可能是隋唐官本。此画人物面目衣纹无纤媚之态,气味古朴,线描如春蚕吐丝,在用笔上与《高逸图》同属于游丝描体系。因此,通过孙位《高逸图》卷中人物神态、体貌衣纹的表现,我们也许可以想象顾恺之绘画作品中线条“紧劲连绵,循环超忽,调格逸易”的飘逸灵动和眉目之间“传神阿睹”的精妙之笔。

,杨仁恺先生从其时代风貌与书法样式判断可能是隋唐官本。此画人物面目衣纹无纤媚之态,气味古朴,线描如春蚕吐丝,在用笔上与《高逸图》同属于游丝描体系。因此,通过孙位《高逸图》卷中人物神态、体貌衣纹的表现,我们也许可以想象顾恺之绘画作品中线条“紧劲连绵,循环超忽,调格逸易”的飘逸灵动和眉目之间“传神阿睹”的精妙之笔。

在色彩方面,孙位继承了唐代人物画设色技法,敷彩之外,外加明暗渲染,以烘托物像的立体效果。清薄的色彩,甚至可表现丝织品柔软透明的特殊质感。传为阎立本的《历代帝王图》与梁令瓒《五星二十八宿神行图》(图14组) 都 有如此的视觉表现。

都 有如此的视觉表现。

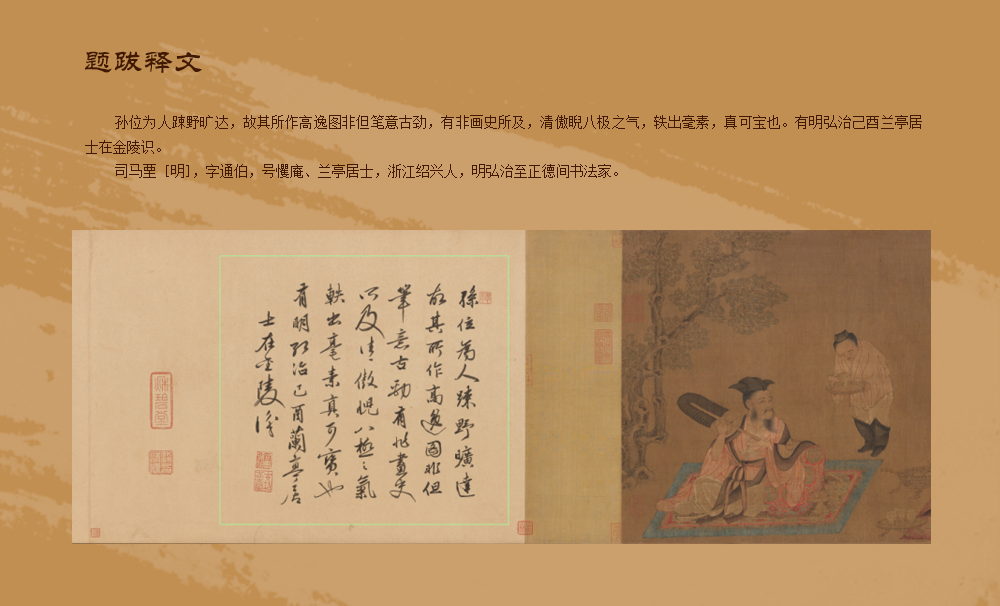

然而,在有些文字记载中,孙位的艺术风格却与《高逸图》截然相反。《图画见闻志》说他“笔锋狂纵,形制诡异” ,“不以傅彩为功”;司马垔在《高逸图》的卷后跋中也表示此画“笔意古劲,有非画史所及”。这说明孙位作品有工细与疏放两种表现形式。再细读《益州名画录》对他作品的描绘:画鹰犬之类“皆三五笔而成。”而花弓弦斧柄之属,则描绘工细“如从绳而正矣”,似乎也证明了这一特点。

从顾恺之生活的时代到晚唐时期,曾先后涌现出许多出色的人物画家,如陆探微、张僧繇、吴道子等,其风格各有特点。张彦远在《历代名画记》中提出绘画有疏密二体的观点,他说“顾陆之神不可见其盼际,所谓笔迹周密也,张吴之妙,笔虽一二像已应焉,离披点画,时见缺落,此虽笔不周而意周也,方知有疏密二体,方可议乎画(文章15) 。”可以想象,孙位在他艺术风格成熟的道路上必然会受到许多先贤画风的综合影响。比如善疏体的吴道子本人也曾画过《维摩像》。孙位在创作龙水一类的题材时可能就取用吴法,表现飞龙在天,惊涛拍岸,卷起千堆雪的磅礴气韵。而《益州名画录》中记载孙位“仿润州高座寺张僧繇战胜一堵”可能从另一个侧面说明他对张僧繇的画风也如数家珍,可谓是一位博采众长,承晋唐人物画优秀技法于一身的艺术大家。

。”可以想象,孙位在他艺术风格成熟的道路上必然会受到许多先贤画风的综合影响。比如善疏体的吴道子本人也曾画过《维摩像》。孙位在创作龙水一类的题材时可能就取用吴法,表现飞龙在天,惊涛拍岸,卷起千堆雪的磅礴气韵。而《益州名画录》中记载孙位“仿润州高座寺张僧繇战胜一堵”可能从另一个侧面说明他对张僧繇的画风也如数家珍,可谓是一位博采众长,承晋唐人物画优秀技法于一身的艺术大家。

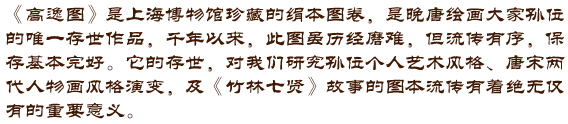

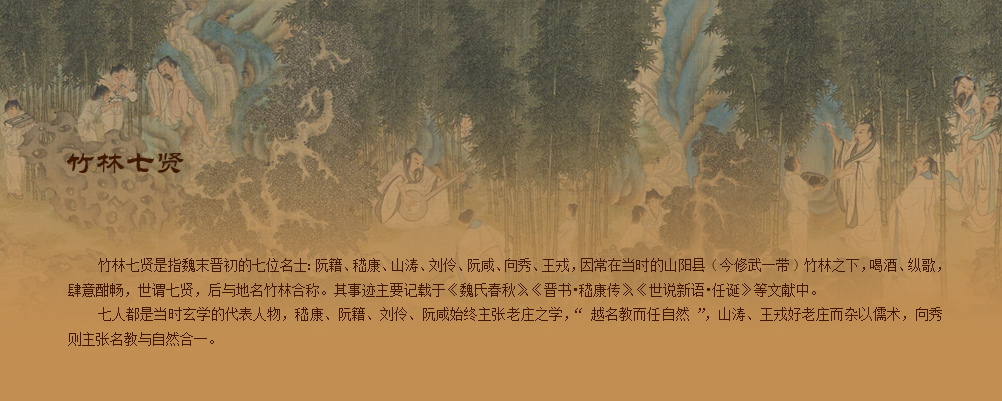

《高逸图》所表现的主题是魏晋时期非常流行的“竹林七贤”故事 (延伸阅读16) ,虽然画面上只保留了四个人物,但根据其形象和配图的程式,仍可以确认这件作品应该是“竹林七贤图”的残本。

,虽然画面上只保留了四个人物,但根据其形象和配图的程式,仍可以确认这件作品应该是“竹林七贤图”的残本。

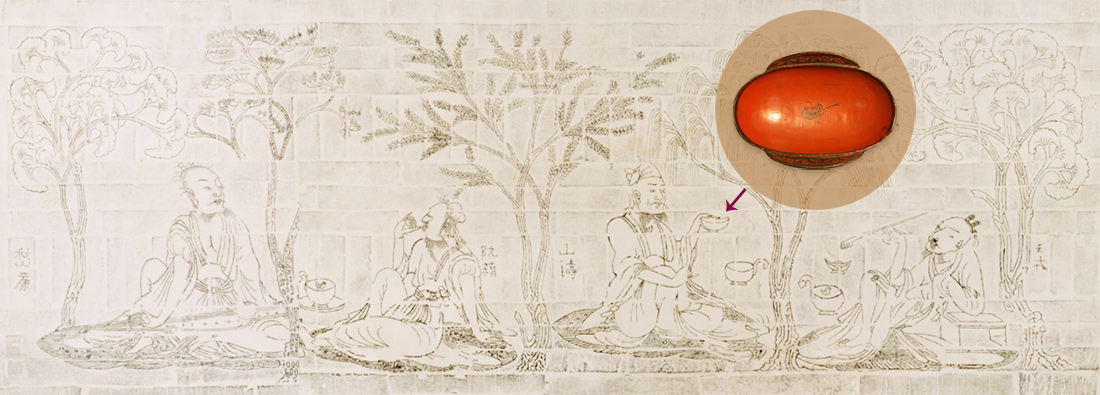

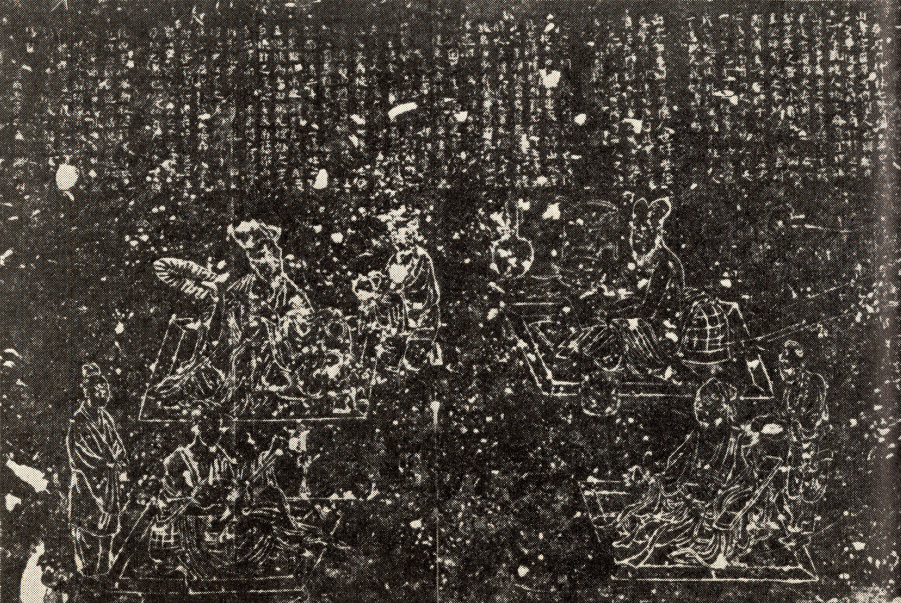

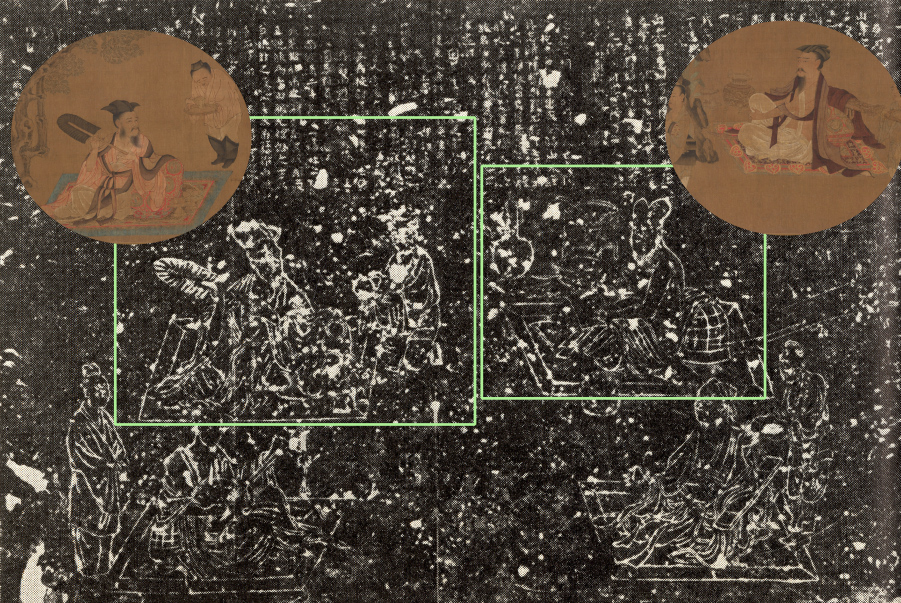

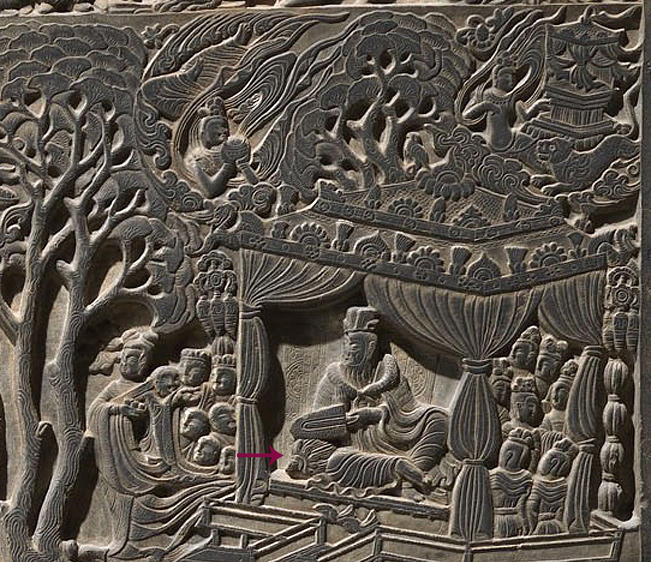

早在东晋时代,竹林七贤飘然物外,越名教而任自然的精神就得到了士人阶层的推崇,以此为题材的作品多有描绘。据《历代名画记》的记载,东晋至南朝时期曾有过相关作品的画家有戴逵、史道硕、顾恺之、陆探微、毛惠远等,可惜并无实物流传。1960年,南京西善桥南朝墓葬出土了一幅大型砖刻壁画,该画分为两段,各长2.4,高0.8、距底0.5米,分别位于墓室两壁 (图组17) 。画面以银杏、梧桐、乔柳、松柏等树木为间隔依次绘画席地而坐的人物8名,旁有榜题。南壁自外而内为嵇康、阮籍、山涛、王戎四人,北壁为向秀、刘伶、阮咸、荣启期 (延伸阅读18)

。画面以银杏、梧桐、乔柳、松柏等树木为间隔依次绘画席地而坐的人物8名,旁有榜题。南壁自外而内为嵇康、阮籍、山涛、王戎四人,北壁为向秀、刘伶、阮咸、荣启期 (延伸阅读18) 四人,除荣启期外余者正是竹林七贤人物,是现存最早和最完整的竹林七贤题材绘画。

四人,除荣启期外余者正是竹林七贤人物,是现存最早和最完整的竹林七贤题材绘画。

此画共由200余块砖拼砌而成,其制作过程是先在整幅绢上画好蓝本,分段刻成木模,印在砖坯上,再在每块砖的背面刻就行次号码,待砖烧就后依次拼对而成的,故而能较真实的反映出当时的绘画风格。

《高逸图》的人物形象及构图形式与西善桥东晋墓砖刻《竹林七贤图》大致相同,两者的图像程式先后继承关系非常明确,因此,从砖刻《竹林七贤图》上的榜题,也可以推导出《高逸图》中所绘人物的身份。

如《高逸图》右起第二位人物手持一杆长柄如意,正襟危坐,双目凝神,若有所思,与南京西善桥东晋墓砖刻《竹林七贤图》中用手玩弄如意的王戎形象颇为相似 (图片19) ,与庚信《乐府·对酒歌》中“山简接籬倒,王戎如意 (延伸阅读20)

,与庚信《乐府·对酒歌》中“山简接籬倒,王戎如意 (延伸阅读20) 舞”的描述也非常吻合,其身份可确认为七贤中的王戎无疑。

舞”的描述也非常吻合,其身份可确认为七贤中的王戎无疑。

七贤中的刘伶以好酒闻名,曾作《酒德颂》,公然称赞饮酒的好处。他嗜酒成瘾,常携酒乘车出外,“使人荷锸而随之”,说如果醉死便就地掩埋。《高逸图》中的第三个人物身前堆满酒具,手捧一盏,正扭转身子向童儿手中的唾壶垂唾,与砖刻《竹林七贤图》中手执耳杯,专注美酒的刘伶形象异曲同工,应该也是同一人物 (图片21) 。

。

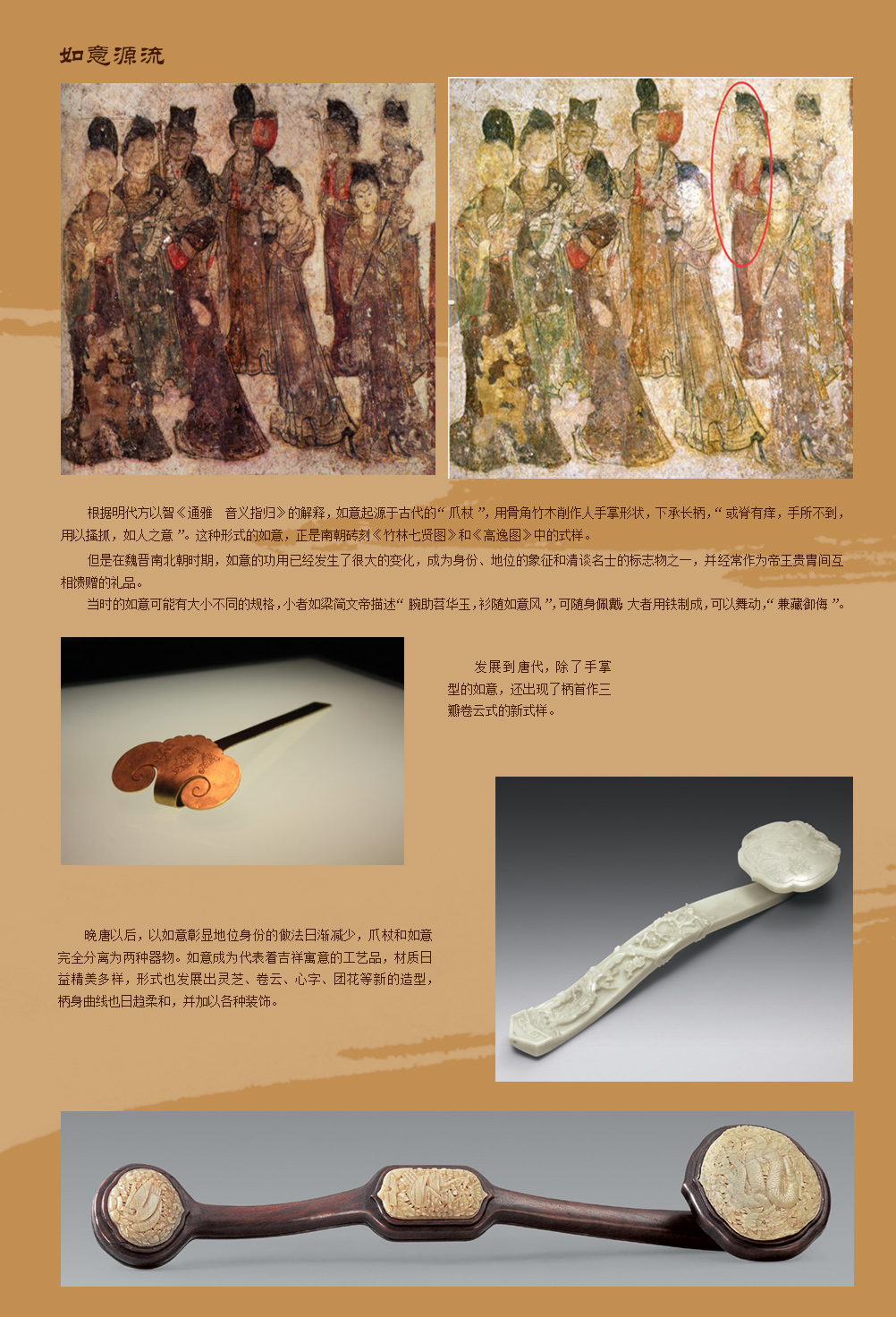

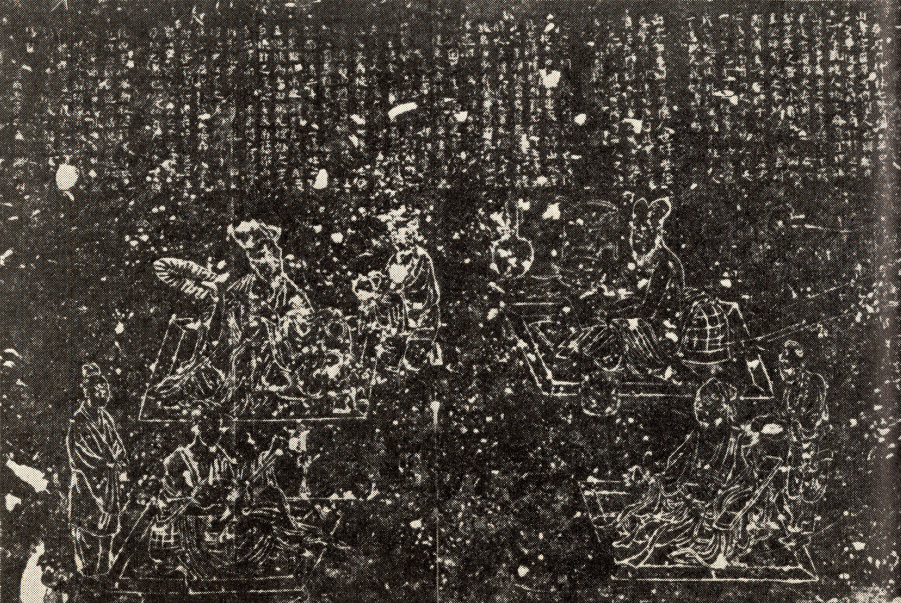

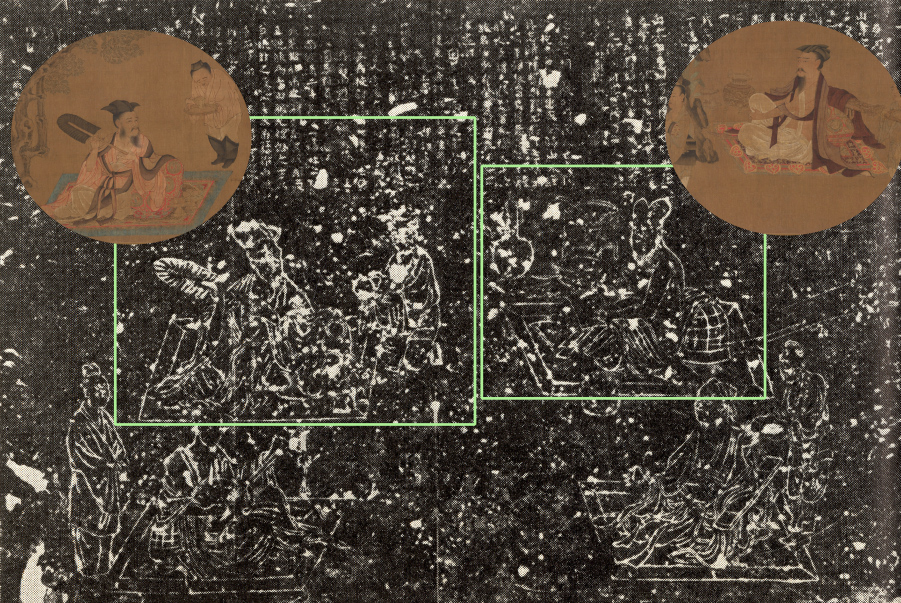

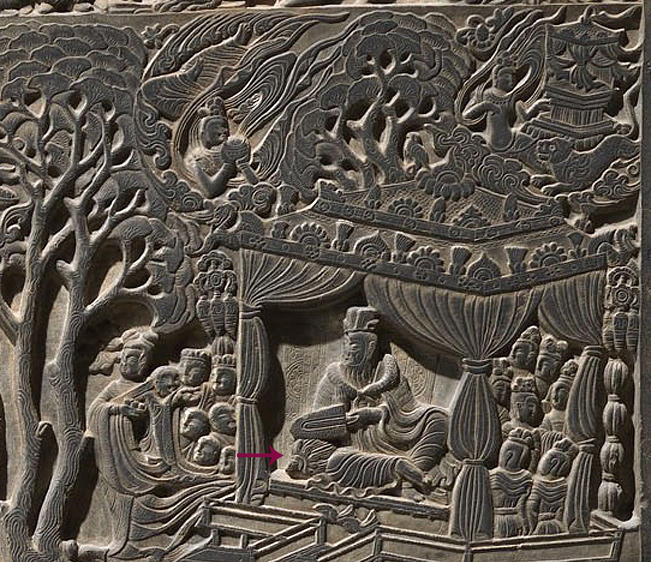

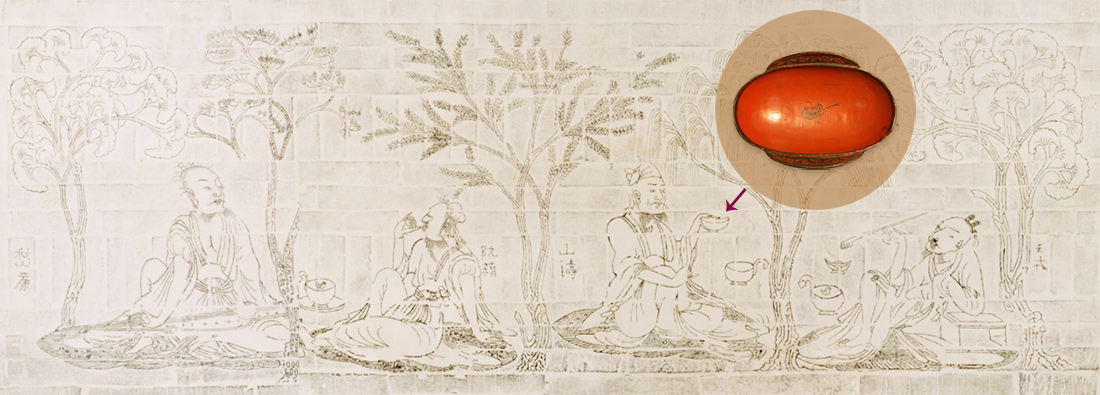

而《高逸图》中的其他两位人物,虽然其形象与砖刻壁画中的人物难于准确对应,但有赖于清代发现的洛阳存古阁藏石刻《竹林七贤图》的图像 (图组22) ,也有痕迹可循。石刻本《竹林七贤图》为上文下图的构成样式,上部刻有“晋河内竹林七贤图并传”一文,现存山涛、向秀、阮籍、阮咸四人史传,其余三人散失。这个版本虽然年代较砖刻为晚,但可贵的是其中图像的镌刻顺序与行文记载顺序一致,其人物形象在动作细节、环境陈设、器物形制方面与《高逸图》更为近似。

,也有痕迹可循。石刻本《竹林七贤图》为上文下图的构成样式,上部刻有“晋河内竹林七贤图并传”一文,现存山涛、向秀、阮籍、阮咸四人史传,其余三人散失。这个版本虽然年代较砖刻为晚,但可贵的是其中图像的镌刻顺序与行文记载顺序一致,其人物形象在动作细节、环境陈设、器物形制方面与《高逸图》更为近似。

对照《高逸图》和石刻本,可知两者右起第一位人物是七贤中的山涛。两者不但面容沉稳,体态丰腴,半露上身,抱膝而坐,做沉思之状的形象相类,身边酒器的陈设位置也都一致。而《高逸图》中第四位士大夫形象与石刻本《竹林七贤图》左上角处的人物形象相同,面露微笑,手持麈尾 (延伸阅读23) ,依靠花枕而坐,面前摆放着两盘仙桃蔬果,一位侍者双手恭敬地捧着放置酒杯的盏托,立于一旁,可以推断其人就是阮籍。

,依靠花枕而坐,面前摆放着两盘仙桃蔬果,一位侍者双手恭敬地捧着放置酒杯的盏托,立于一旁,可以推断其人就是阮籍。

砖刻《竹林七贤图》和《高逸图》的一个显著特点是以树石为背景。这自然是出于“竹林”主题的需要,同时也反映了魏晋以来绘画程式的发展。

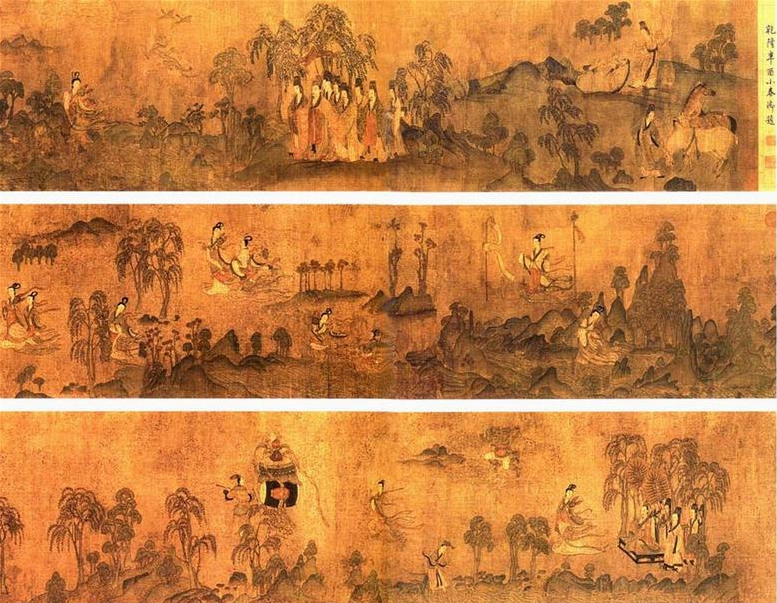

人物画是中国画中最早成熟的类型,早期绘画的主要题材是帝王将相和功臣烈女,承担“成人伦,助教化”的政治宣导作用,以人物为突出表现的主体,空间背景的描绘简略而富于装饰性,表现自然空间尤为少见。魏晋时期,自然山水开始成为独立的审美表现对象,人与自然的关系也开始有所反映,出现了如《洛神赋图 》(图片24) ,、《竹林七贤图》等这样以自然景物为背景的绘画模式。虽然这一时期的自然景物描绘还处于比较原始的阶段,造型、比例都不甚自然,如《竹林七贤图》的树木主要还是起到分隔空间的作用,但将人物置于更广阔复杂的空间中表现的趋势已经不言而喻。

,、《竹林七贤图》等这样以自然景物为背景的绘画模式。虽然这一时期的自然景物描绘还处于比较原始的阶段,造型、比例都不甚自然,如《竹林七贤图》的树木主要还是起到分隔空间的作用,但将人物置于更广阔复杂的空间中表现的趋势已经不言而喻。

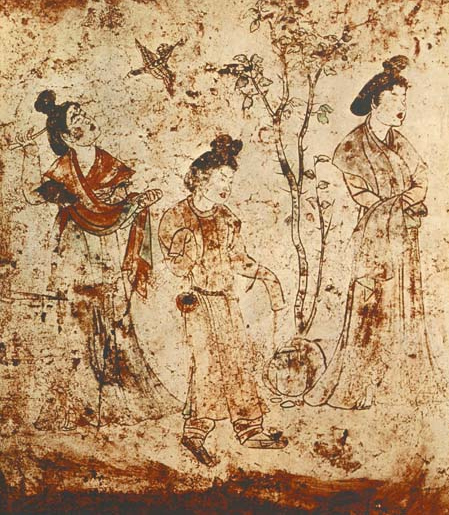

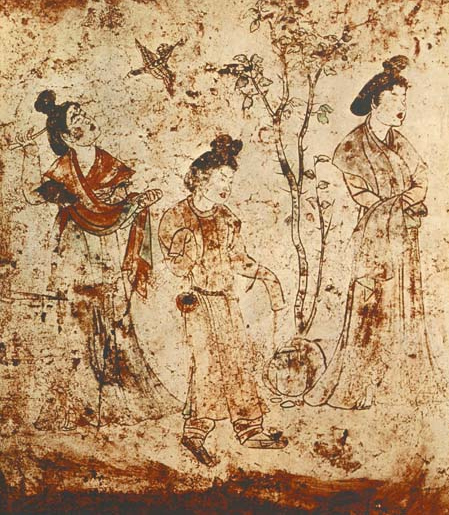

至唐代,在关中及新疆地区的多处墓葬里发现了以“树与人物”为主题的壁画 (图组25) 。这些壁画有的为整幅,有的模仿现实生活中的屏风形式,内容都是表现在树下活动的各种人物,有传统的忠孝、列女人物,亦有仕女、隐士形象,与时代或为其先后的孙位《高逸图》、《簪花仕女图》(图片26)

。这些壁画有的为整幅,有的模仿现实生活中的屏风形式,内容都是表现在树下活动的各种人物,有传统的忠孝、列女人物,亦有仕女、隐士形象,与时代或为其先后的孙位《高逸图》、《簪花仕女图》(图片26) 等作品体现出相类似的图式风格。

等作品体现出相类似的图式风格。

因此,我们今天看到的《高逸图》,其创作固然很可能是出自孙位“举止疏野,襟韵旷达,喜饮酒,罕见其醉,乐与幽人为物外交”的性格使然,但似乎也与这种题材和绘画程式在当时的流行程度有关。而宋徽宗将此画定名为《高逸图》是否也显示出这种题材与绘画程式的联系呢?

从砖刻《竹林七贤图》到孙位的《高逸图》,期间历时有数百年之久,故而在绘画技法、细节表现等方面难免有一些变迁演化之迹。恰如沈从文先生在《中国古代服饰》一书中指出的那样,砖刻版“画迹近于写意草稿”,其用笔之精到,布局之自然,树石人物比例的协调比起《高逸图》显然较为初级。但人物形象、衣着式样、器用道具,则似乎更接近竹林七贤所处的时代。

这两张画皆描绘褒衣博带的士人于树下依次列坐的情景,所穿衣服是当时上、中阶层通用的便服——衫子,衣无袖端,敞口宽大,非常随意方便。鲁迅先生《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中曾提及当时名士的风气喜服药、行散,穿的衣服都很宽大,飘然有世外之姿,正与画中的情景相符。但《高逸图》中的人物都带着小冠,合于《晋书》中贵族阶级“晋末皆冠小而衣裳博大 ”的记载。而《竹林七贤图》中的人物一人散发三人梳艸角髻,四人带着头巾,却显然更符合史籍上“王公名士多委王服,以幅巾为雅”的时尚和关于七贤“相与为散发裸身之饮”的个性化描述。

竹林七贤以好酒著称,因此酒器自然是画中必备的道具。砖刻画中山涛、阮籍、王戎身前都有一个带把的酒器,上面还浮着一只小鸭子。沈从文先生把这种酒器称为“凫头勺”,也有人根据1953年南京中华门外碧峰寺六朝墓中出土的同类带把陶瓢命名它为瓢樽 (图片27) 画中山涛正举杯将,手中的酒器,也正是汉魏以来常用的耳杯 (图片28)

画中山涛正举杯将,手中的酒器,也正是汉魏以来常用的耳杯 (图片28) 式样。

式样。

南北朝时颜之推作《颜氏家训》,记南朝贵游子弟“驾长檐车,跟高齿屐,坐棋子方褥,凭斑丝隐囊,列器玩于左右,从容出入,望之如神仙”。这种景象在《竹林七贤图》和《高逸图》中也皆有反映。所不同者,《竹林七贤图》中人物的坐具多为带有类似豹纹的皮褥,颇合于《庄 子·山木》中 “夫丰狐文豹 , 栖于山林 , 伏于岩穴 , 静也”的趣旨,以玄豹之自由野逸来象征高士的隐逸放达。而《高逸图》中纹样华丽的方形地垫,其纹样、配色与敦煌壁画中的唐代地毯极相类似,自然是更符合于唐代艺术富丽华贵的审美口味的。

魏晋南北朝和唐代仍是以席地坐为主要起居方式的时代,因此在坐具中有用于配套的凭几和隐囊。

凭几是席地坐者的前面或侧面倚靠的家具。一说源于上古时期的俎或者案之类的器具 (图片32) 。另一种说法则认为它可能源自车上配备的“轼”,即车前横扶手,又称为“挟轼”。《史记·孟尝君列传》曾记载“天下之游士凭轼结靷西入秦者,无不欲强秦而弱齐;冯轼结靷东入齐者,无不欲强齐而弱秦”。无论哪种说法,凭几的早期式样都是比较简单的直型几,其形式是两条腿支撑一根横木 (图组33)

。另一种说法则认为它可能源自车上配备的“轼”,即车前横扶手,又称为“挟轼”。《史记·孟尝君列传》曾记载“天下之游士凭轼结靷西入秦者,无不欲强秦而弱齐;冯轼结靷东入齐者,无不欲强齐而弱秦”。无论哪种说法,凭几的早期式样都是比较简单的直型几,其形式是两条腿支撑一根横木 (图组33) 这种凭几流行的时间很长,从战国至唐代都有使用。《竹林七贤图》中的王戎和《高逸图》中的山涛,身后就都有一个凭几,只不过王戎所凭之几简直朴素,而山涛的凭几雕题绘花,显得极为精致和华丽。

这种凭几流行的时间很长,从战国至唐代都有使用。《竹林七贤图》中的王戎和《高逸图》中的山涛,身后就都有一个凭几,只不过王戎所凭之几简直朴素,而山涛的凭几雕题绘花,显得极为精致和华丽。

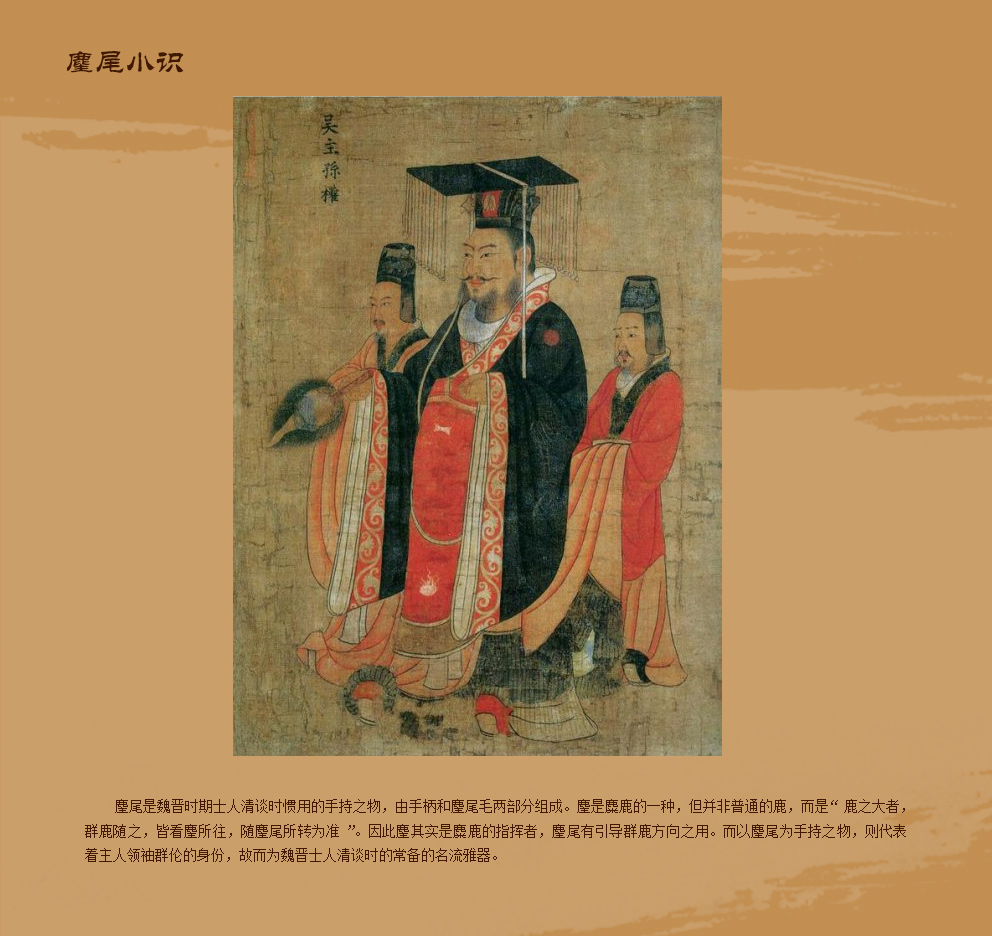

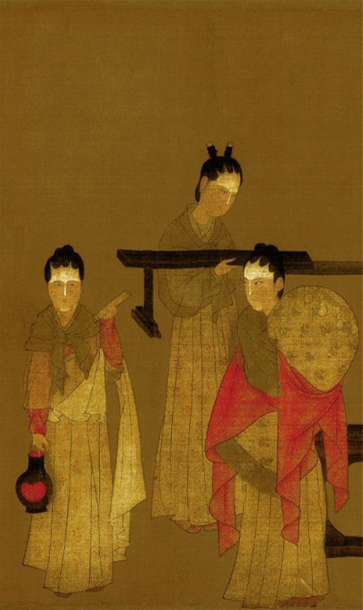

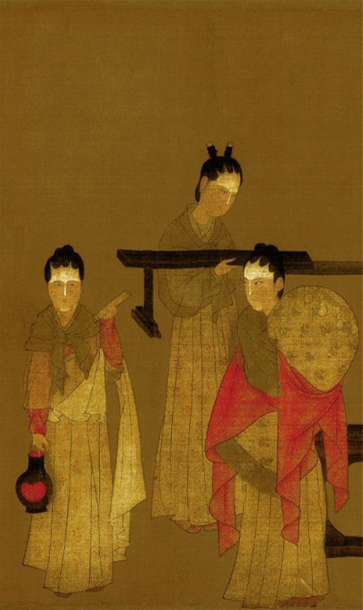

隐囊的作用大致相当于今天的沙发靠垫,元代胡三省注释说:“隐囊者,为囊实以细软,置诸坐侧,坐倦则侧身曲肱以隐之”,是极为准确形象的描述。隐囊在历代很多图像上有所表现:现藏大都会博物馆的东魏武定元年李道赞等500人造像碑中说法之维摩诘身后所靠条纹状的圆筒形大囊,即为隐囊。传为北齐的《校书图》 (图组34) 中也有一个侍女怀抱椭圆形的大隐囊。而《高逸图》中有三个人的身后靠着隐囊,其花纹是典型的“唐代大团科式华锦纹样”,体现出非常强烈的时代特征。

中也有一个侍女怀抱椭圆形的大隐囊。而《高逸图》中有三个人的身后靠着隐囊,其花纹是典型的“唐代大团科式华锦纹样”,体现出非常强烈的时代特征。

本期撰稿:魏崴

本期编辑:陈晴 顾文君

上海博物馆 版权所有2008-2016

天马-曲村遗址外景图

1、2号墓位置

2号墓被盗情况

靳伯声,河北香河县人,生于1901年,1915年到天津一家南纸店学徒。1923年,他在天津经营南纸和新字画,兼卖古画。1933年,靳伯声在北京琉璃厂开论文斋古玩铺,以鉴定经营字画为主。靳与张大千等书画名家交好,于书画之道颇有心得。除《高逸图》外,还曾收入唐杜牧《张好好诗卷》、宋范仲淹《道服赞》、宋王诜《烟江叠嶂图》等名作。

女史箴图(局部)

女史箴图与高逸图人物形象对比

历代帝王图

《历代帝王图》又称《古帝王图》。此图绢本,设色,纵51.3厘米,横531厘米。现藏美国波士顿美术馆,全卷共画有自汉至隋十三位帝王的画像,从画像来看,虽仍有程式化的倾向,但在人物个性刻画上表现出很大的进步,不落俗套,而显得个性分明;画中按等级森严的封建伦理观念,处理人物的大小。《历代帝王图》用重色设色和晕染衣纹的方法,有佛教艺术的影响。右图人物从左到右为:北周武帝宇文邕、陈后主陈叔宝。

五星二十八宿神图

绢本设色,纵27.5厘米,横489.7厘米。日本大阪市立美术馆藏

梁令瓒,唐开元时蜀(今四川)人,天文仪器制造家、画家。

本图绘五星二十八宿神形象,此图原分为上下两卷,前画五星,后画二十八宿

现仅存五星和十二宿图。推测此图当为原作之上卷。每个星、宿各作一图,或作女像,或作老人,或作少年,或兽首人身,或作怪异形象。每图前有篆书说明。

人物用游丝描,细劲秀逸,匀洁流畅,设色古雅精微,图中的牛、马等动物形亦生动传神,画风谨严。

高逸图与历代帝王图对比

南北朝 竹林七贤画像砖拓片 南京博物院藏1

南北朝 竹林七贤画像砖拓片 南京博物院藏2

高逸图王戎与壁画王戎形象对比

高逸图刘伶与壁画刘伶形象对比

洛阳存古阁石刻竹林七贤图

洛阳存古阁石刻竹林七贤图示意

《洛神赋图》

吐鲁番阿斯塔纳墓187号墓树下美人

吐鲁番阿斯塔纳墓188号墓树下人物图

章怀太子墓壁画观鸟捕蝉图

《簪花仕女图》

南昌县博物馆藏六朝青瓷瓢樽

馆藏

汉战国凤鸟纹耳杯

南里王村唐墓壁画樽勺

高逸图樽勺

唐房龄公主墓壁画侍女图

金银花鹿纹菱花三足盘

河北宽城大野鸡峪村出土

三足盘

银鎏金杯盘

巴林右旗洪格尔苏木哈鲁辽墓出土

杯盏

青铜俎或案

曾侯乙墓漆几

东魏武定元年李道赞等500人造像碑(局部)

现藏大都会博物馆

北齐《校书图》(局部)

隐囊

,极为珍贵。从图卷中现存款印看,此图最早的收藏者是北宋著名的皇族收藏家李玮 (图3)

,极为珍贵。从图卷中现存款印看,此图最早的收藏者是北宋著名的皇族收藏家李玮 (图3) ,卷首则有 “瘦金书”题“孙位高逸图”五字,一般认为是宋徽宗赵佶手书。

,卷首则有 “瘦金书”题“孙位高逸图”五字,一般认为是宋徽宗赵佶手书。 慧眼识珠收入囊中。1955年,当时的上海博物馆筹备委员会经过缜密论证,确认此卷为孙位唯一传世画作,向上海市政府申请购藏,经陈毅市长批准,于当年购入此卷 (图11)

慧眼识珠收入囊中。1955年,当时的上海博物馆筹备委员会经过缜密论证,确认此卷为孙位唯一传世画作,向上海市政府申请购藏,经陈毅市长批准,于当年购入此卷 (图11) 。国之重宝终于来到上海博物馆,回到了人民的手中,并由具有书画神医美誉的装池大家刘定之重装。

。国之重宝终于来到上海博物馆,回到了人民的手中,并由具有书画神医美誉的装池大家刘定之重装。