国之重器

大克鼎,与中国国家博物馆之大盂鼎,台北故宫博物院之毛公鼎(图1组) ,被誉为晚清“海内青铜器三宝”。自1952年上海博物馆开馆以后,成为上博引以为豪的镇馆之宝,常年在一楼青铜陈列室展出。作为鼎中重器,虽然百多年来考古发现成果斐然,但迄今仍与大盂鼎同为有铭文青铜圆鼎中最大的两件,至为尊贵。

,被誉为晚清“海内青铜器三宝”。自1952年上海博物馆开馆以后,成为上博引以为豪的镇馆之宝,常年在一楼青铜陈列室展出。作为鼎中重器,虽然百多年来考古发现成果斐然,但迄今仍与大盂鼎同为有铭文青铜圆鼎中最大的两件,至为尊贵。

鼎,是中国器物造型中最早的器型之一,其渊源可以上溯到新石器时代(图2) 。鼎身下有三足,便于直接支在火堆上加热,是生活中常用的炊、煮食器。进入青铜时代,鼎更是作为祭祀和宴飨等礼仪场合中重要的食器,具有盛放肉食的功能。自西周中期以后,鼎的使用渐渐制度化,通常以奇数的组合,按使用者的等级地位规定使用的数量。据东汉何休对《春秋·公羊传》的注释:天子用九鼎(太牢),诸侯七鼎(大牢),卿大夫五鼎(少牢),士三鼎或一鼎,必须恪守法度,而不能逾越。生前如此,死后埋葬亦是如此。

。鼎身下有三足,便于直接支在火堆上加热,是生活中常用的炊、煮食器。进入青铜时代,鼎更是作为祭祀和宴飨等礼仪场合中重要的食器,具有盛放肉食的功能。自西周中期以后,鼎的使用渐渐制度化,通常以奇数的组合,按使用者的等级地位规定使用的数量。据东汉何休对《春秋·公羊传》的注释:天子用九鼎(太牢),诸侯七鼎(大牢),卿大夫五鼎(少牢),士三鼎或一鼎,必须恪守法度,而不能逾越。生前如此,死后埋葬亦是如此。

煌煌巨篇

青铜器作为商周时期的礼器,其价值之高,地位之重,很大程度是源于器物上的文字。青铜器上的文字称为金文,是中国目前所见最早的有系统的成熟文字之一。在汉字发展历史上,具有承前启后的重要地位。

商代铭文内容都大多比较简单,只有少量较长的记事性铭文。西周是青铜器铭文大发展的时期,铸铭器物骤然增多,其中最为突出的是长篇铭文的增加,铭文的内容也变得丰富多彩,反映了当时社会政治、经济、军事、法制、礼仪等方面的情况,对研究古代历史及上古语言文字有着重要的意义。

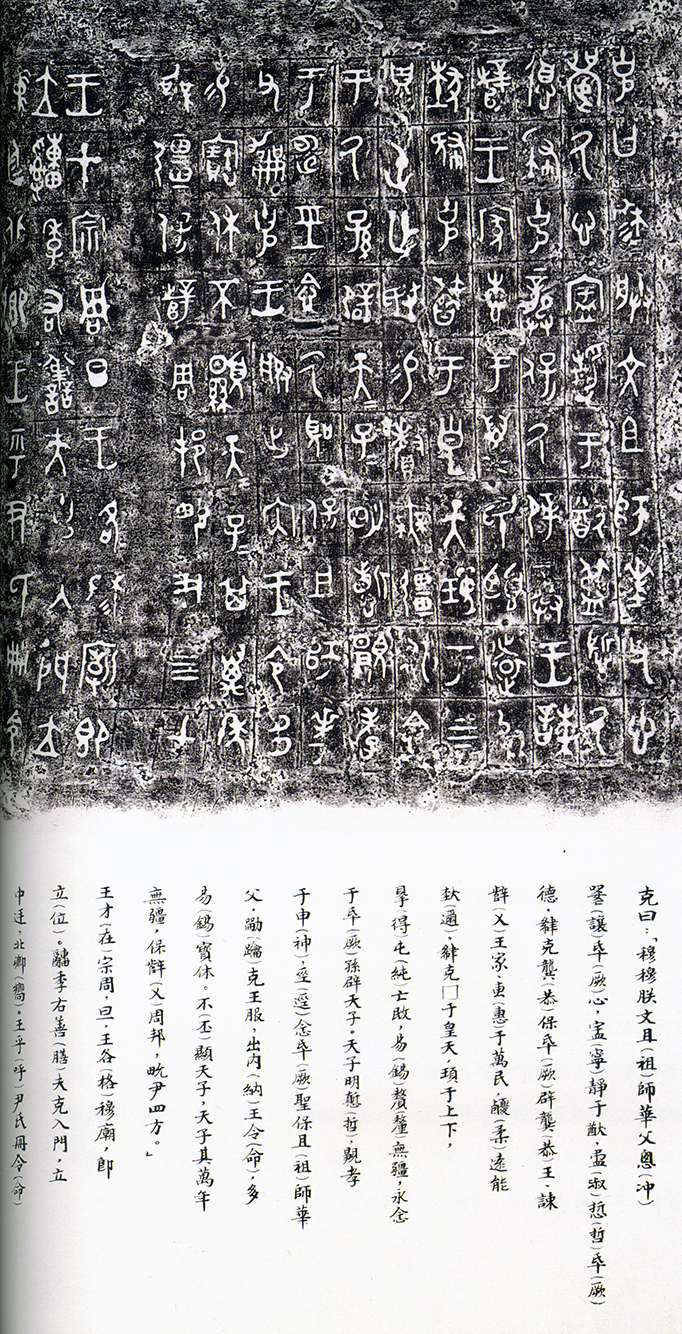

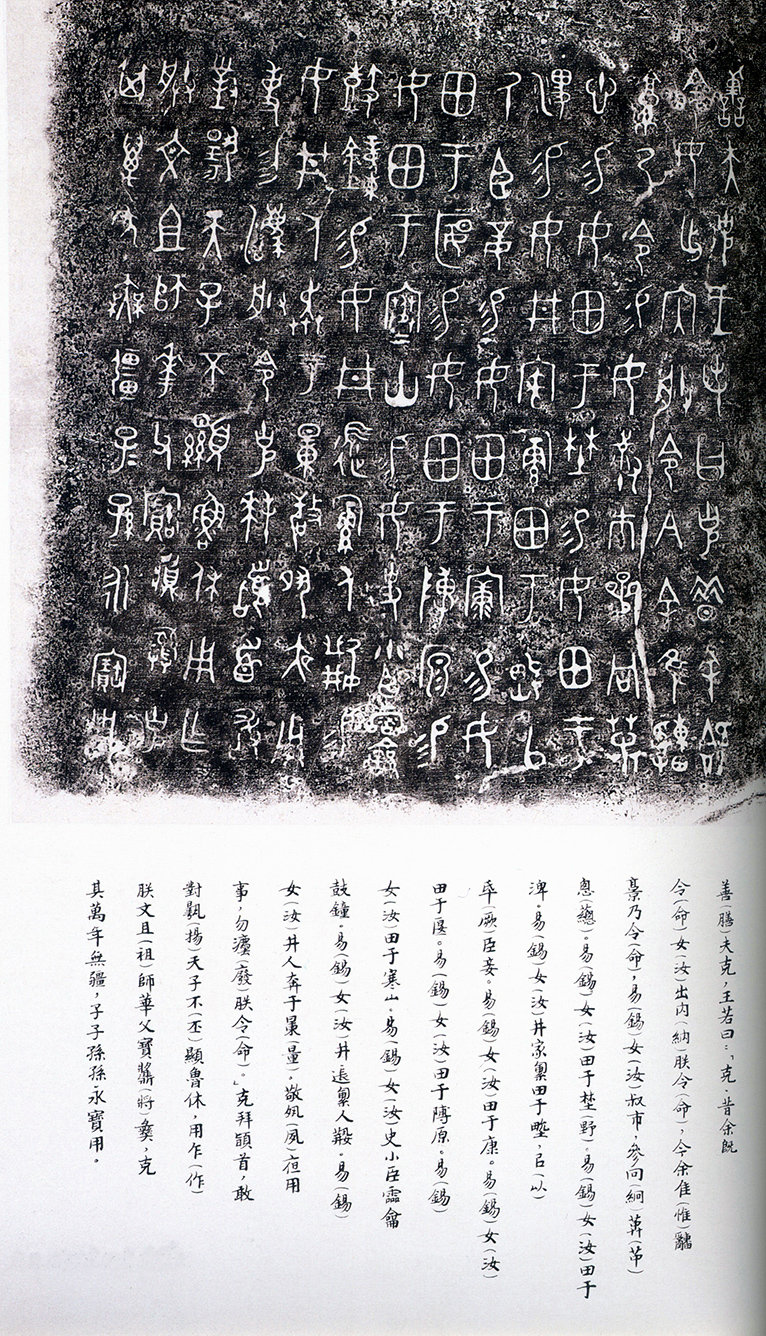

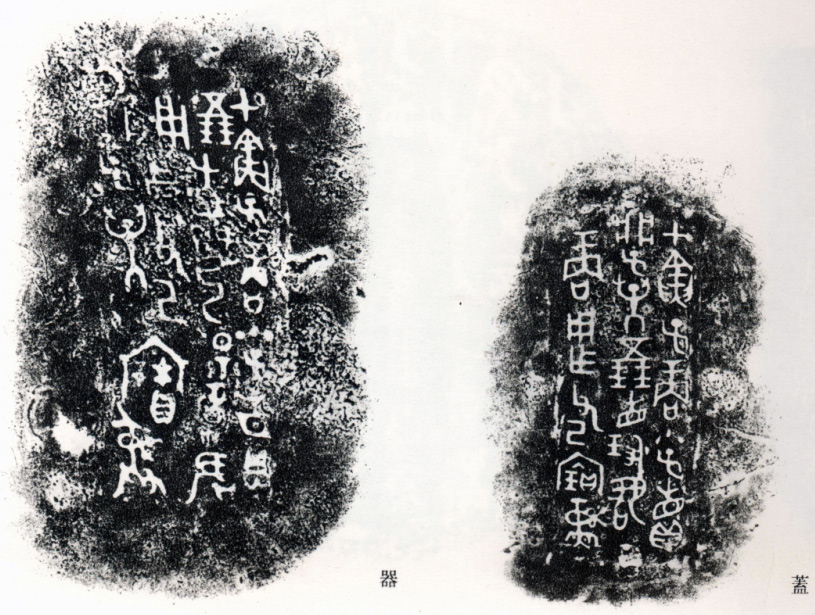

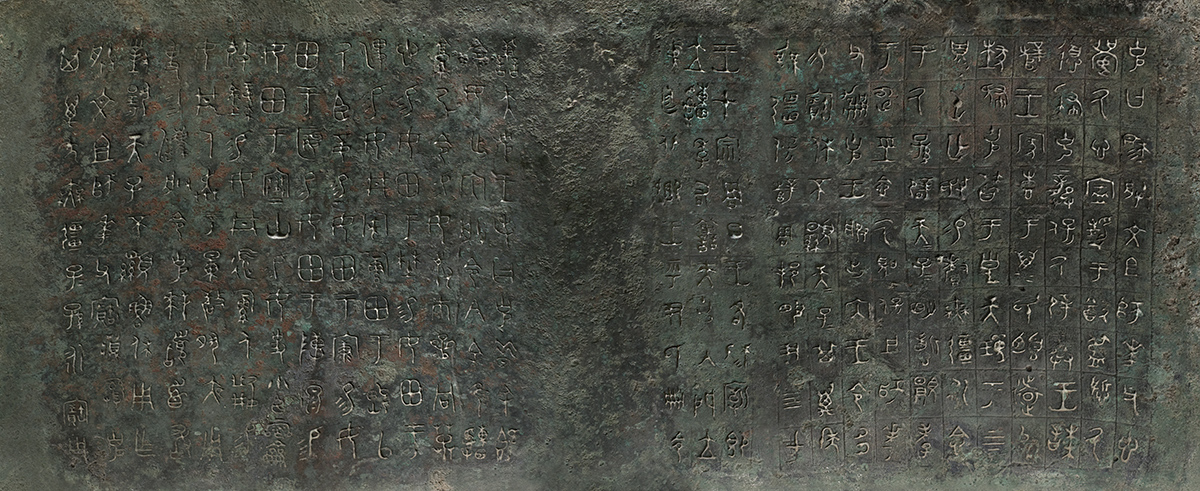

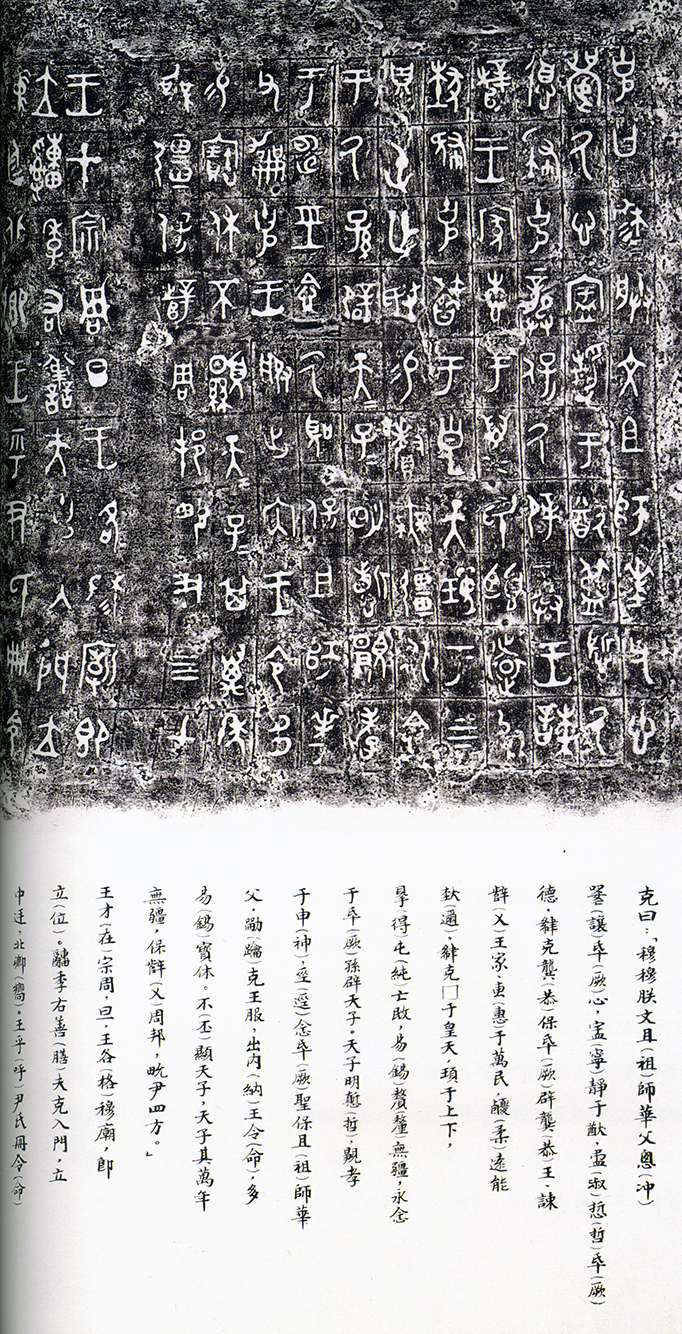

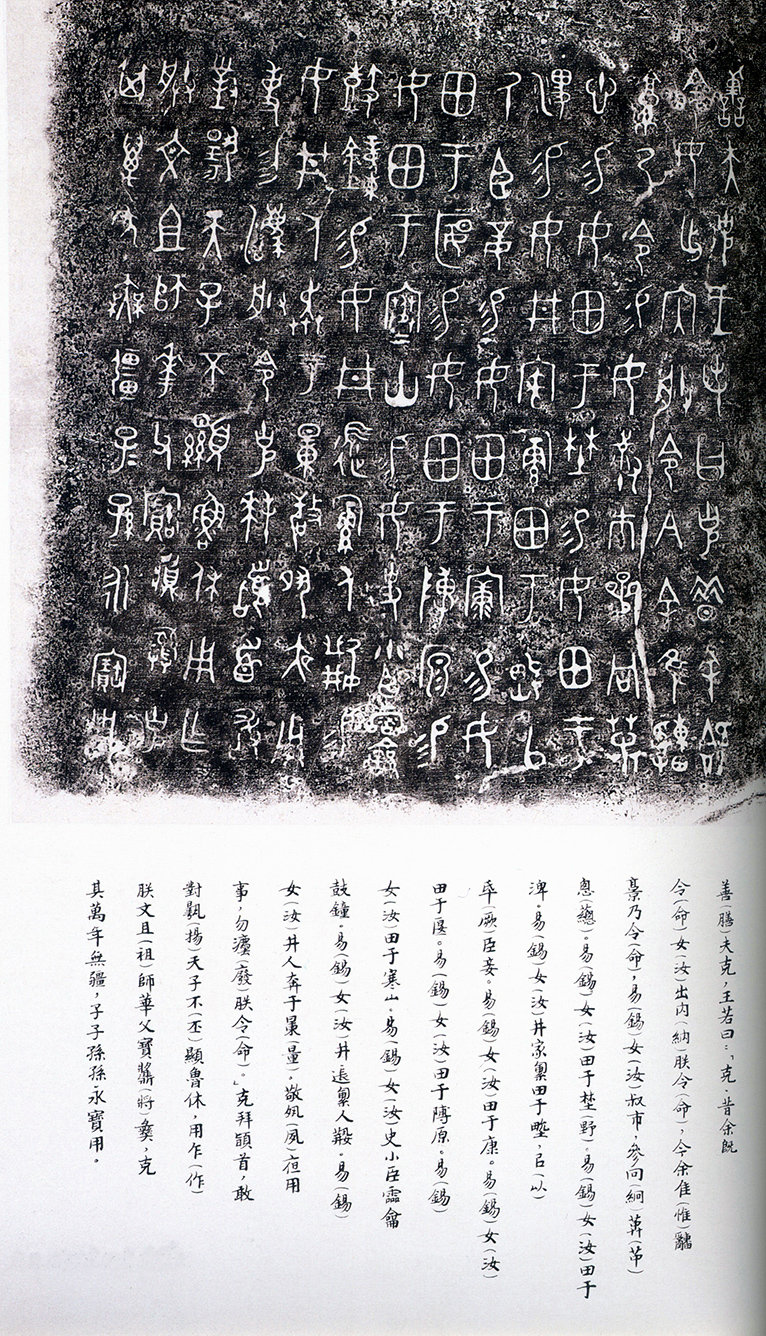

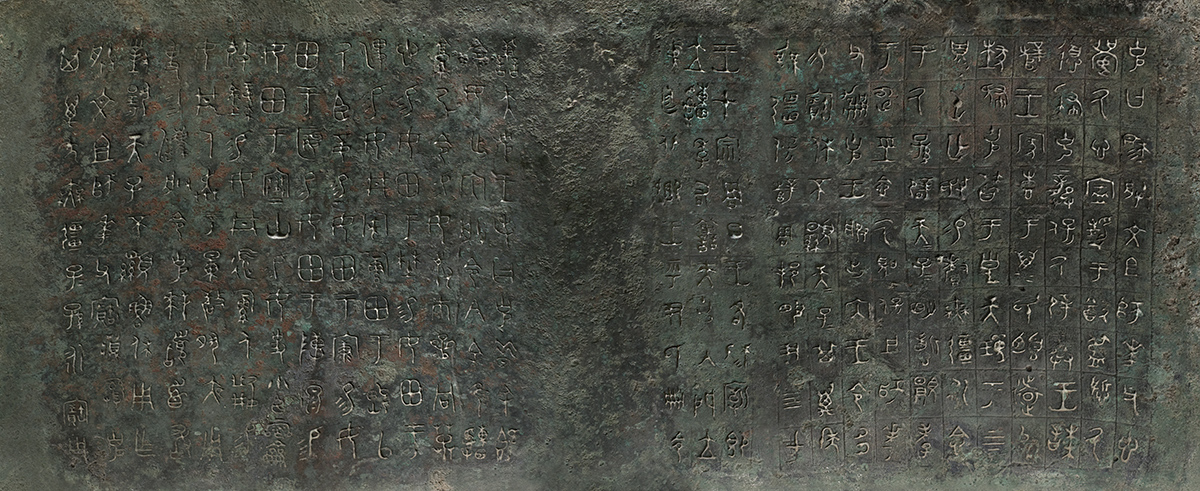

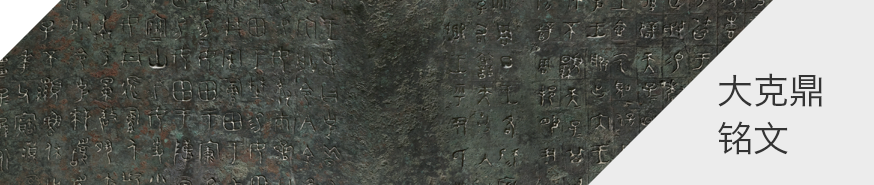

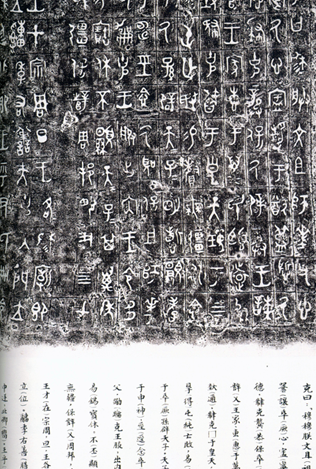

大克鼎内壁铸铭文28行,基本为每行10字,仅有一行为11字,其中合文2字,重文7字,共计290字(图12组) 。

。

内容大意可分为两段,第一段是克赞扬其祖师华父有谦逊的心地、宁静的性格和美好的德性,能够保安其君主恭王,辅弼王室,施恩惠于万民,能安定边远,和洽内地。所以周王念其功绩,任命师华父的孙子克为出传王命、入达下情的宫廷大臣。

第二段则详细记载了周王册命克的仪式以及赏赐的内容。仪式是在宗周的穆庙中举行的,赞礼官引导克进入宫廷,周王命尹氏册命膳夫克。在册命辞中周王重申了对克的任命,并赏赐以礼服、土地和奴隶。周王还命令克要日夜谨敬地执行自己的任务,而不能忘记周王的命令。于是克跪拜叩头,称颂天子的美德,并铸造了这件鼎来祭祀其祖师华父。

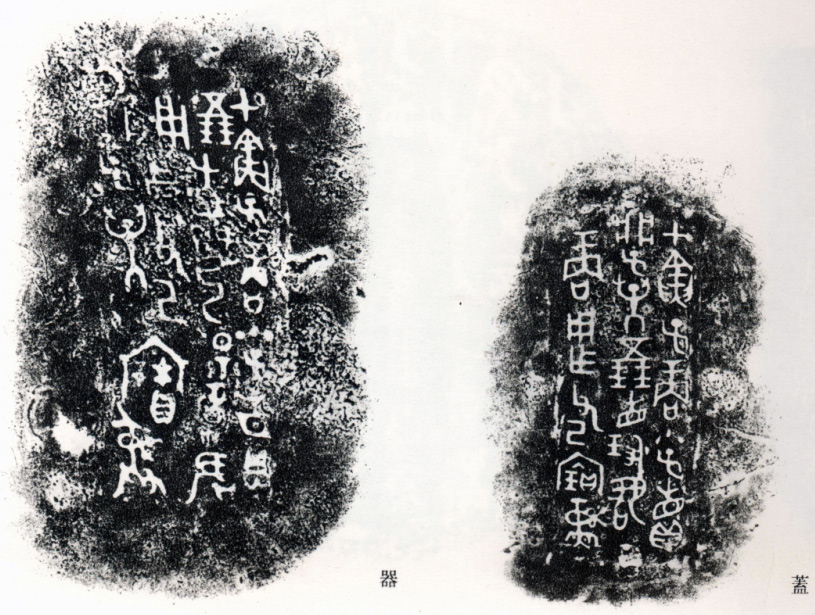

青铜器铭文的书法也是青铜艺术的重要组成部分(图13组) ,如大克鼎器内壁铭文就被公认为西周中期书法之典范的(图14)

,如大克鼎器内壁铭文就被公认为西周中期书法之典范的(图14) 。其字体特大,字形方整,行列整齐,舒展流畅,秀丽典雅。用笔圆转自如,线条挺拔饱满,既稳重端庄又静中有动,具有伟岸与雍容的态势。铭文前半部分划有整齐的长方形格子,一字一格,布局严谨;然于整齐中亦有变化,大小错落,富于自然之趣,生动之态、庄严之象。在用笔方面,修饰性的肥笔、波滐多用线条取代,棱角锋芒以及折笔直划也不复存在,没有西周早期字形的跌宕起伏,已被纳入规范之中。通篇章法鲜明严谨,以套语“克其万年无疆,子子孙孙永宝用”结尾,表现了周人礼法秩序的完善和确立。至此,西周青铜器铭文书法的风貌基本形成。

。其字体特大,字形方整,行列整齐,舒展流畅,秀丽典雅。用笔圆转自如,线条挺拔饱满,既稳重端庄又静中有动,具有伟岸与雍容的态势。铭文前半部分划有整齐的长方形格子,一字一格,布局严谨;然于整齐中亦有变化,大小错落,富于自然之趣,生动之态、庄严之象。在用笔方面,修饰性的肥笔、波滐多用线条取代,棱角锋芒以及折笔直划也不复存在,没有西周早期字形的跌宕起伏,已被纳入规范之中。通篇章法鲜明严谨,以套语“克其万年无疆,子子孙孙永宝用”结尾,表现了周人礼法秩序的完善和确立。至此,西周青铜器铭文书法的风貌基本形成。

大克鼎铭文不仅字体工整优美,且内容详实具体,历来被认为是研究西周奴隶制的重要史料。西周时期的职官授受,采用的是世卿世禄的世袭制,因而青铜器铭中往往可见长篇赞美祖先功绩的文字,这种习惯,既是出于礼仪的要求,亦宣扬继承资格,表达效法祖先,继续尊奉王室的决心。贵族的官职虽出于世袭,但必须经过天子郑重的重新册命,以显示王权的威严。

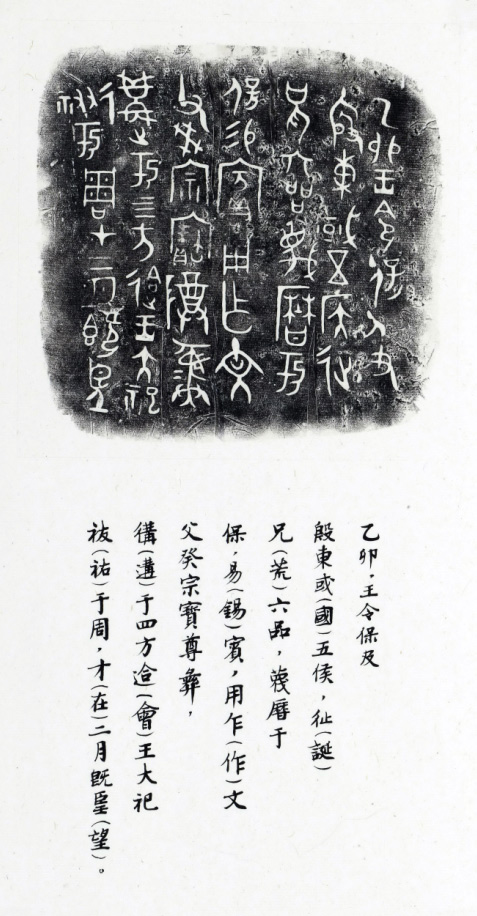

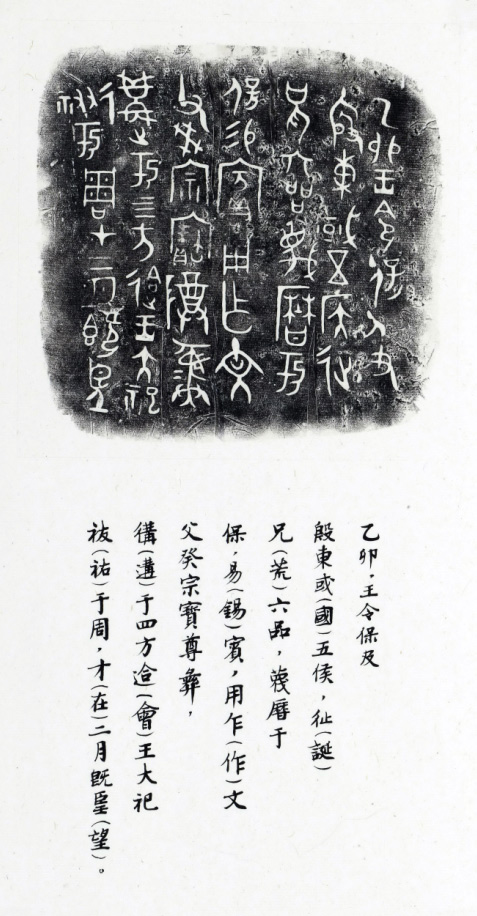

克鼎的铭文中记载,克承袭其祖师华夫之官职,被周王授予“膳夫”(图15延伸阅读) 一职,并获得诸多田地人口。由此可反映出,西周中期世官世禄的现象依然存在,贵族靠他们祖先的余荫仍享有种种特权,并可获取大量的财物赏赐。

一职,并获得诸多田地人口。由此可反映出,西周中期世官世禄的现象依然存在,贵族靠他们祖先的余荫仍享有种种特权,并可获取大量的财物赏赐。

出土流传

大克鼎出土于陕西省扶风县法门镇任村,为一任姓村民挖土时偶得,属膳夫克家族器物,一同出土的还有仲义父器、仲姞器等窖藏铜器,共计百二十余件。这批器物品种丰富,纹饰精美,其中膳夫克家族器物中目前见于著录的包括大克鼎1件,小克鼎7件,克钟5件,另有克鎛、克盨等数件器物,而今这些器物分散于世界各地(图16 列表) 。

。

扶风县与邻近的岐山县同属周原遗址,乃周人之发源地,三千多年前曾是周王朝最早的都邑所在。据《史记·周本纪》记载,公元前12世纪末至前11世纪初,周人首领古公亶父率领族人迁至此地,开始轰轰烈烈地作廟围城、造屋筑室,建立都城。公元前11世纪后半叶,周文王迁都丰镐后,周原仍是周人的重要政治中心,多年来曾出土大量精美的商周青铜器(图17) ,被誉为“青铜器之乡”。

,被誉为“青铜器之乡”。

大克鼎的出土的具体时间,长期以来学术界一般认为是光绪十六年,即1890年,过去上海博物馆的大克鼎说明牌上也是如此标注的。此说源自罗振玉《贞松堂集古遗文》“克鼎”条 :“克钟、克鼎及中义父鼎均出于一窖中,于时则光绪十六年也。”但亦有学者认为:大克鼎收藏者潘祖荫本人死于光绪十六年(1890年)十二月,如果克鼎出土于1890年,以当时的运输条件,从出土、再转手到北京为其所得,实为不可能。上海博物馆青铜部研究员周亚等人也曾亲赴苏州博物馆,查阅该馆珍藏且尚未发表的潘祖荫《滂喜斋日记》手稿。日记中虽无大克鼎出土的相关记载,但记录有光绪十六年“四月辛巳朔庚子,仲客来携克鼎册去”一条,反映出在光绪十六年的四月初,大克鼎的拓片已装裱成册,也从侧面证明大克鼎不太可能在光绪十六年出土,并在短期内归潘祖荫所有。

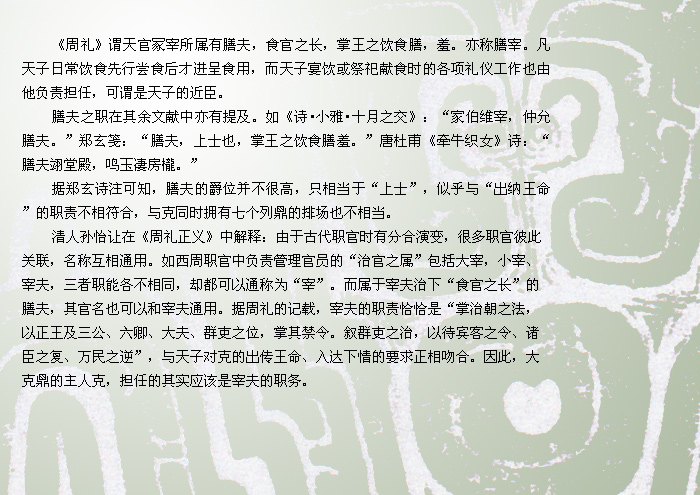

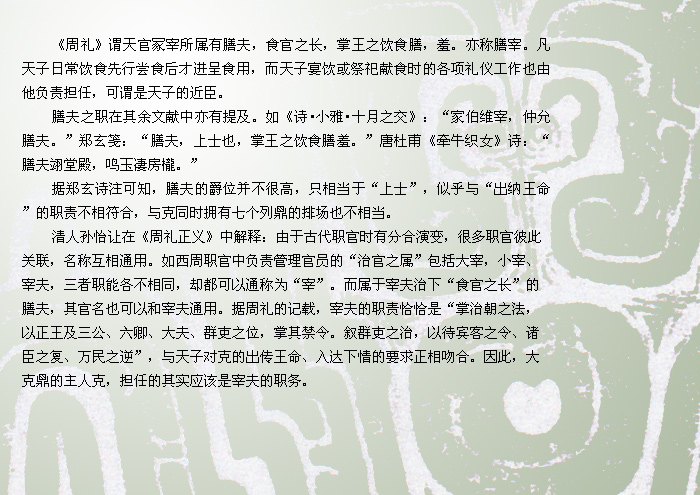

而据《潘文勤公年谱》光绪十五年条记载:“是年得善夫克鼎,大几与盂鼎埒”。此外晚清另一位收藏家李文田所撰《西周大克鼎金文拓片挂轴》(图18) 也记录:“郑盦太保得周克鼎,命文田读之,今以意属读而已,经文荒落,知无当也。光绪十五年五月顺德李文田识。” 可知大克鼎的出土时间,可能在光绪十五年或十五年以前。

也记录:“郑盦太保得周克鼎,命文田读之,今以意属读而已,经文荒落,知无当也。光绪十五年五月顺德李文田识。” 可知大克鼎的出土时间,可能在光绪十五年或十五年以前。

由于大克鼎的出土时间目前尚无法确切考证,为慎重起见,上海博物馆青铜陈列室内说明牌标注的大克鼎的出土时间已改为“清光绪中期”。

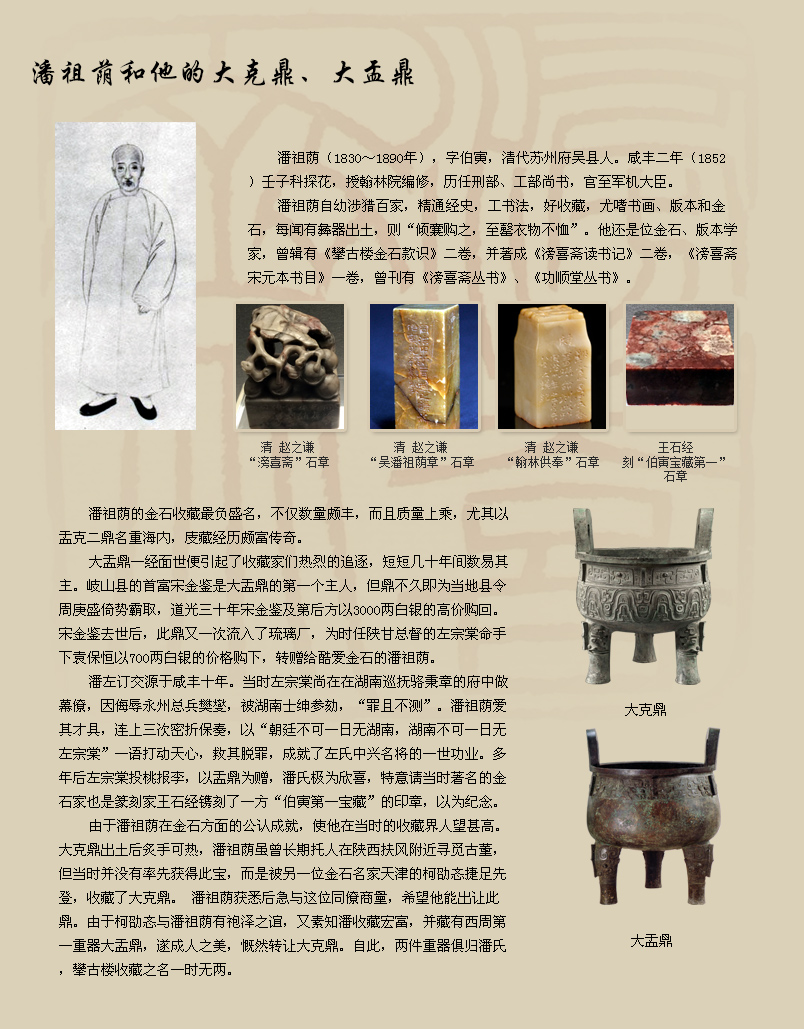

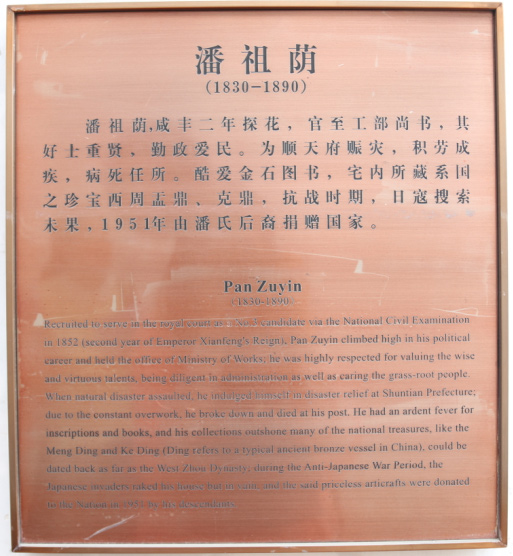

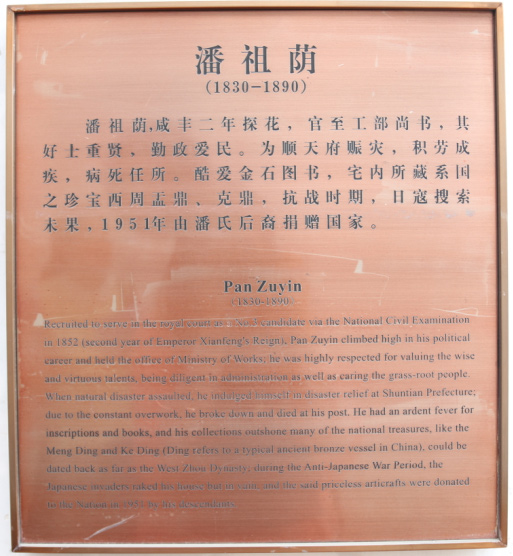

大克鼎出土不久即由晚清最著名的金石收藏家潘祖荫(图19延伸阅读) 收藏,至此,当时最著名的两大鼎——大克鼎和大盂鼎齐聚潘府,双鼎生辉,可谓壮观。

收藏,至此,当时最著名的两大鼎——大克鼎和大盂鼎齐聚潘府,双鼎生辉,可谓壮观。

盛名之下,不免引来诸多文人显贵求睹二鼎的尊容。但潘祖荫奉二鼎若拱璧,不予示人,即便当时位高权重的直隶总督端方(图20) 向潘逼诱出让,也未能如愿。

向潘逼诱出让,也未能如愿。

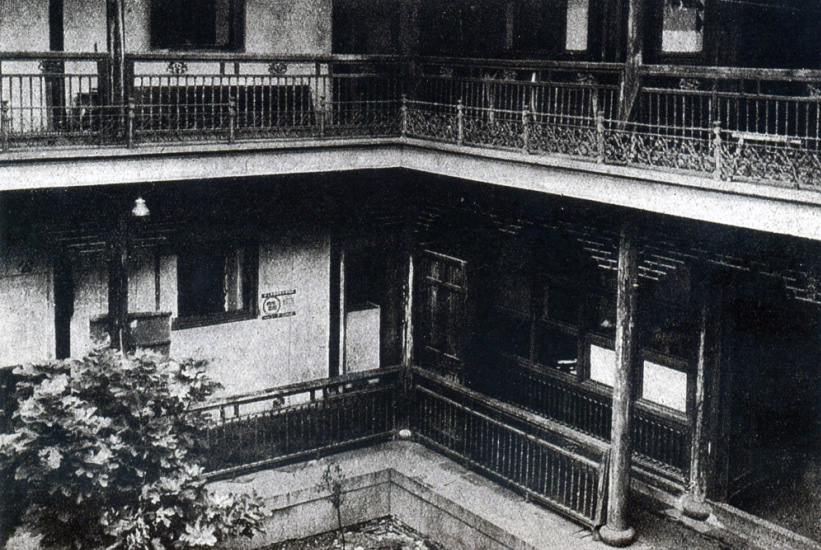

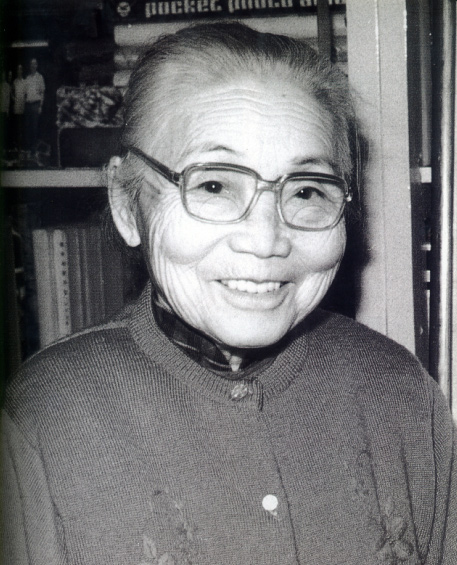

1890年潘祖荫辞世,其弟潘祖年深知官场险恶,举家携收藏回迁故乡苏州,并定下了“谨守护持,绝不示人”的家规。1925年春潘祖年过世后,保护大盂鼎、大克鼎等国宝文物的历史重任落到其孙媳潘达于(图21) 的肩上。她带着一双过继的年幼子女,借住在苏州城里南石子街“老二房”的旧宅里(图22组)

的肩上。她带着一双过继的年幼子女,借住在苏州城里南石子街“老二房”的旧宅里(图22组) ,多次拒绝了觊觎两鼎,意图重金购买的海外来人。

,多次拒绝了觊觎两鼎,意图重金购买的海外来人。

1937年抗日战争爆发,在日军攻入苏州之前,潘氏家族决定外出避难。临行前,潘达于将双鼎等装进木箱埋入自己居住的庭院里,安然躲过了日军先后7次的搜查。

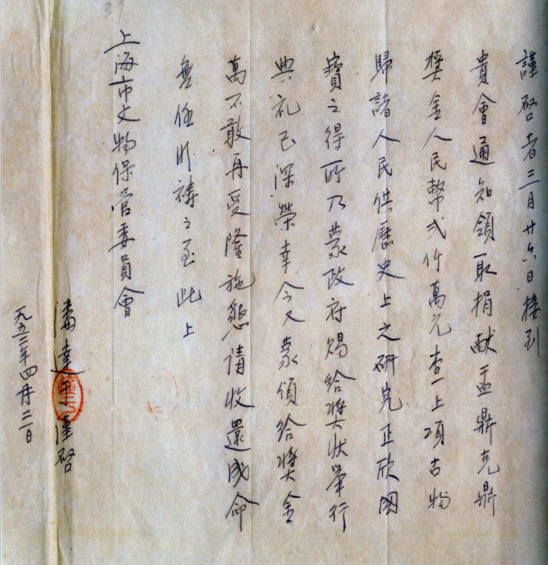

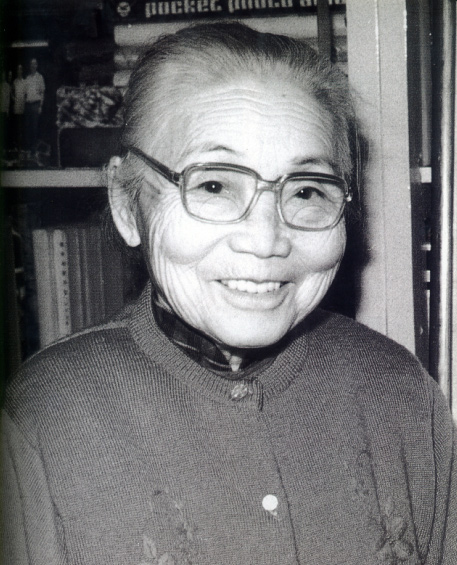

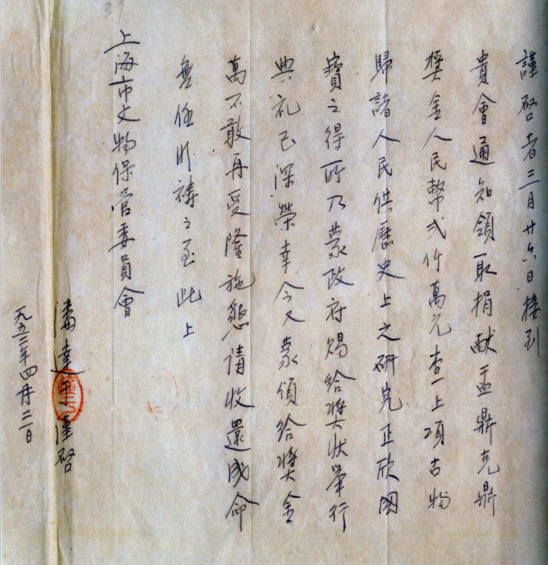

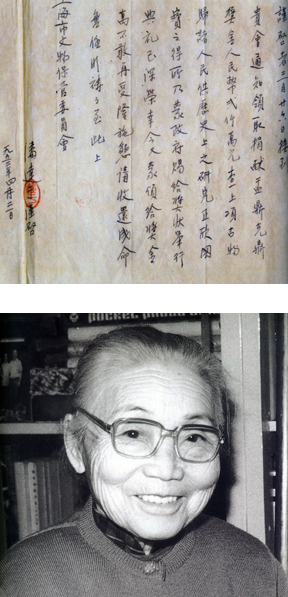

1951年7月6日,潘达于有感于“有全国影响的重要文物只有置之博物馆才能充分发挥其价值”,由女儿潘家华代笔致信上海华东军政委员会文化部,要求捐献大盂鼎、大克鼎。1951年10月9日,双鼎落户上海,上海市文管会举行了隆重的潘氏捐献盂克双鼎授奖典礼,向潘达于颁发了文化部褒奖状并给予2000万元奖励。潘达于慨然谢绝奖金,将其捐献为抗美援朝所用,表现出了极为感人的爱国热诚(图23) 。

。

1952年,大盂鼎、大克鼎被上海博物馆收藏并展出。1959年,为了支援即将建成的中国历史博物馆新馆(现国家博物馆),上海博物馆将大盂鼎交由中国历史博物馆展览。从此,大盂鼎、大克鼎分居南北,各镇一方,相互辉映。

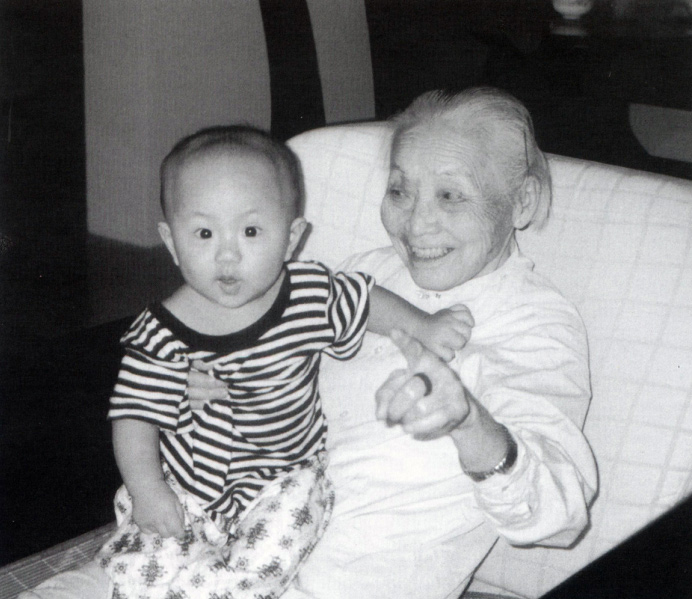

2004年潘达于先生百岁诞辰之际(图24组) ,上海博物馆和国家博物馆联合为她举办了“百岁寿星潘达于捐赠大盂鼎大克鼎回顾特展”。大盂鼎也被从北京请了回来,和大克鼎一同展出。这对分别近半个世纪的“兄弟”再次聚首,可谓盛况空前(视频)

,上海博物馆和国家博物馆联合为她举办了“百岁寿星潘达于捐赠大盂鼎大克鼎回顾特展”。大盂鼎也被从北京请了回来,和大克鼎一同展出。这对分别近半个世纪的“兄弟”再次聚首,可谓盛况空前(视频) 。

。

2007年8月8日夜,潘达于先生在苏州与世长辞。她的名字,永远镌刻在上海博物馆大厅中的捐赠榜上,将与她捐献的大克鼎一样,百世流芳。

本期执笔:李智

上海博物馆 版权所有2008-2015

大克鼎

大盂鼎

大盂鼎, 道光初年出土于陕西省岐山眉县礼村。通高101.9厘米,口径77.8厘米,重153.5千克。圆口、折沿、深腹、圜底、双立耳、蹄状足,双耳与三足呈“五点配列式”,口沿下饰一周兽面纹带,以兽鼻为扉棱分为6组,是西周早期圆鼎的典型式样。鼎内壁铸有铭文19行291字,记载了周康王二十三年九月册命贵族盂的诰命和盂作大鼎的过程,反映了周初吸取商代酗酒亡国的教训厉行酒戒的历史背景和周初册命赏赐的“封建”制度面貌。大盂鼎铭在商末周初的铭文中篇幅最长,字体雄健凝练,庄重美观,是周初金文书法的典范之作。

大盂鼎出土后先后由左宗棠、潘祖荫等收藏, 1952年由潘达于捐赠于上海博物馆,1959年交由中国历史博物馆展览,现藏中国国家博物馆。

毛公鼎

毛公鼎, 道光末年出土于陕西岐山县。高53.8厘米,口径47.9厘米,重34.5千克。圆形立耳,深腹外鼓,三蹄足,口沿饰环带状的重环纹,造型端庄稳重。鼎内铭文32行497字,为西周青铜铭文中篇幅最长者。记载了西周宣王册命并赏赐毛公,毛公因以铸器的史实。其书法乃成熟的西周金文风格,笔意圆劲茂隽,结体方长,奇逸飞动,气象浑穆。毛公鼎先后经陈介祺、端方、叶恭绰、陈永仁等保有收藏,1946年被捐献于国民政府,现藏台北故宫博物院。

新石器时代崧泽文化红陶盆形鼎

云纹鼎

夏代晚期(公元前18世纪-前16世纪)

上海博物馆藏

夏代青铜鼎发现不多,器型比较单纯:折沿、小立耳、深圆腹、空心圆锥足。一耳与一足成垂直状,在视觉上造成不平衡感。

兽面纹鼎

商代早期(公元前16世纪-前15世纪中叶)

上海博物馆藏

商代早期的鼎,器形与夏代晚期鼎相似,只是腹作圜底,器壁略厚。

兽面纹鼎

商代中期(公元前15世纪-前14世纪)

上海博物馆藏

商代中期鼎的器形开始出现较多的变化,方鼎、扁足鼎、柱足鼎开始出现,大型鼎有较多的发现。圆鼎中除深腹外,也有浅腹的形式,深腹鼎的器壁一般较直。器耳除了保留有一耳一足垂直的形式外,也开始出现双耳与三足作五点式的平衡做法。

刘鼎

商代晚期(公元前13世纪-前11世纪)

上海博物馆藏

商代晚期鼎的器形是商代中期鼎的完善和发展。直壁深腹柱足鼎成为普遍的式样,柱足一般都短而粗壮,双耳也比较宽厚。有些圆鼎的口沿下向内收缩,或称之为束颈鼎。浅腹鼎一般都作扁足的式样。

龙纹扁足鼎

商代晚期(公元前13世纪-前11世纪)

上海博物馆藏

德鼎

西周早期成王(公元前11世纪上半叶)

上海博物馆藏

西周早期在沿用了商代晚期鼎的基本形制基础上,也有一些变化,主要是鼎腹逐渐变浅,出现垂腹的式样,即鼎腹的最大直径在腹部的中线以下。中小型鼎作细长的柱足较为普遍,同时蹄足的形式开始较多的出现。方鼎的器腹多作长方槽形,长宽比例适中,器口与器底基本大小相同,故腹壁较直。

厚趠方鼎

西周早期昭王(公元前11世纪下半叶)

上海博物馆藏

趞曹鼎

西周中期恭王(公元前10世纪中叶)

上海博物馆藏

西周中期以宽体垂腹的立耳鼎最为流行,腹底一般都较平。小型鼎的柱足有作三分之二圆柱形的,即足部的内侧是平的。中大型鼎则以蹄足的式样居多。

趞曹鼎足部

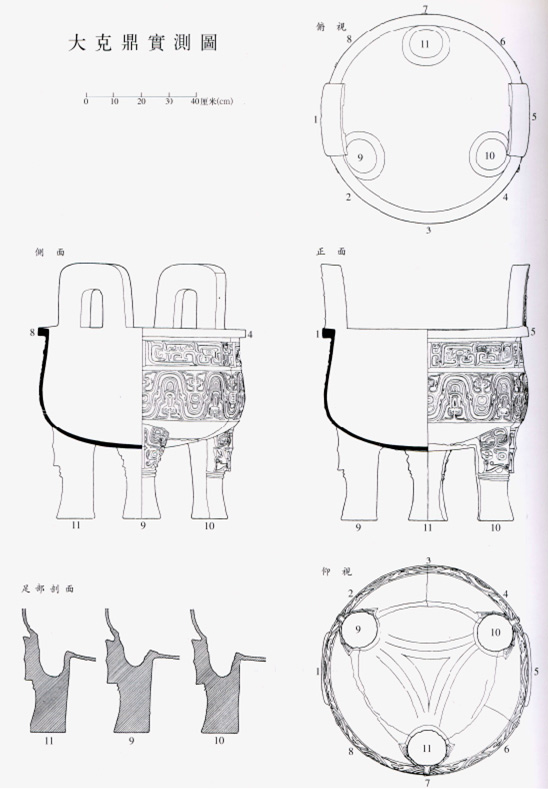

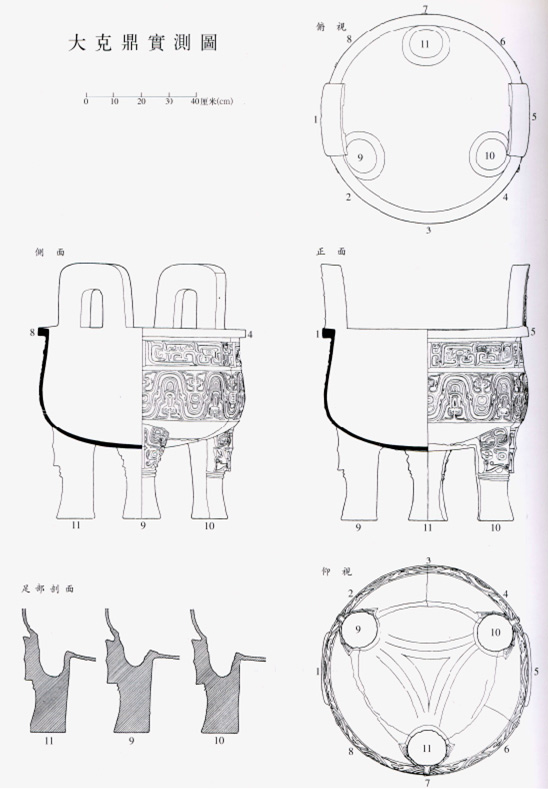

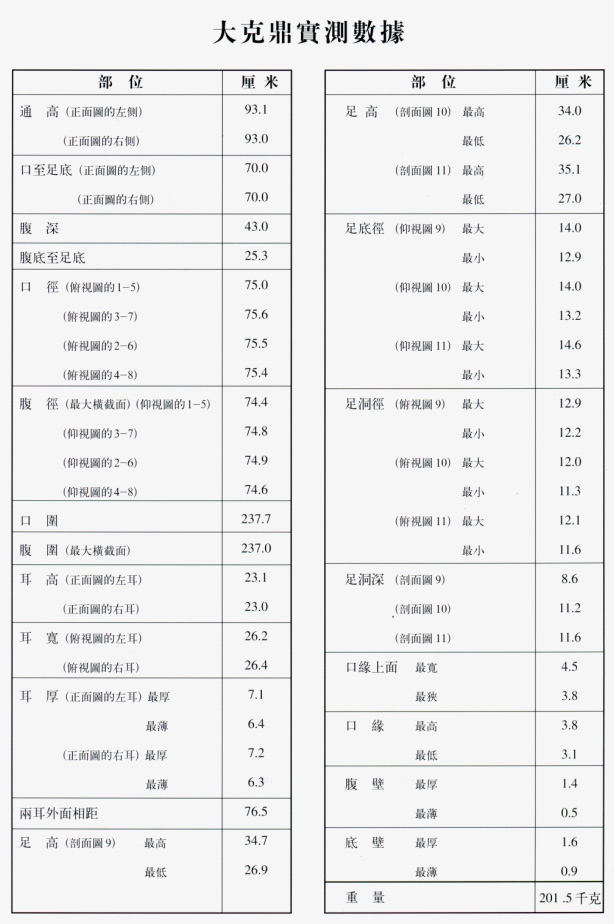

大克鼎实测图

大克鼎实测数据

大克鼎纹饰

大克鼎蹄足

大克鼎变形兽面纹拓片

大克鼎波曲纹拓片

商代晚期(公元前13世纪-前11世纪)

商代晚期(公元前13世纪-前11世纪)

上海博物馆藏

大克鼎耳部纹饰

蟠龙纹

交龙纹

大克鼎范线痕迹1

大克鼎范线痕迹2

大克鼎铭文拓片及释文1

大克鼎铭文拓片及释文2

小子省壶

商代晚期(公元前13世纪-前11世纪)

上海博物馆藏

从书法上看,商代金文的特点是笔道刚劲有力,首尾出锋,波磔明显,被称为“波磔体”。

小子省壶铭文拓片

保卣

西周早期成王(公元前11世纪上半叶)

上海博物馆藏

西周早期的金文,除了笔画仍有显著的波磔外,还有就是线条已有了粗细的变化,并注重书写的行气和章法,铭文渐趋整齐。

保卣铭文拓片

大克鼎铭文

西周中期的金文书风有了很大的变化,笔画均匀,饱满圆润,布局完整,字体结构较为简化,早期凝重雄浑的风格,逐渐转变为质朴。

膳夫与其职掌

膳夫克家族出土器物归属列表

周原出土器物分布图

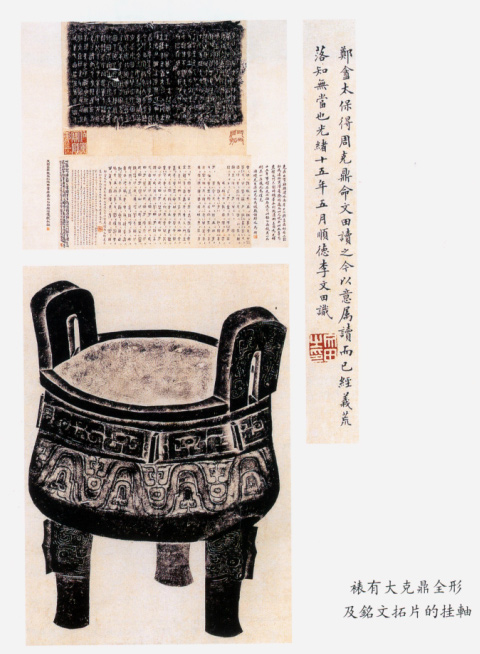

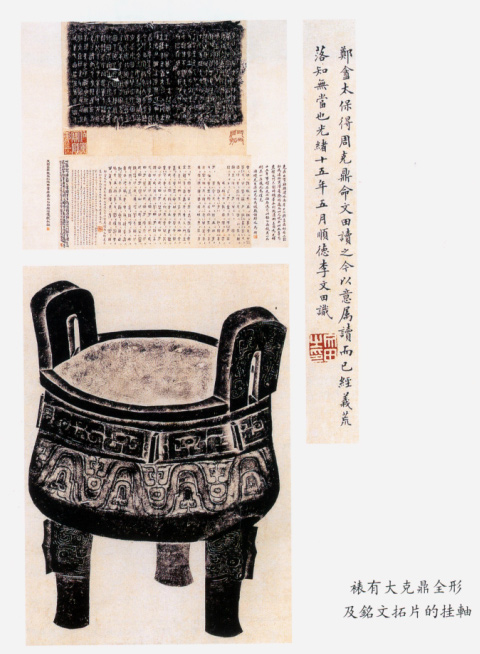

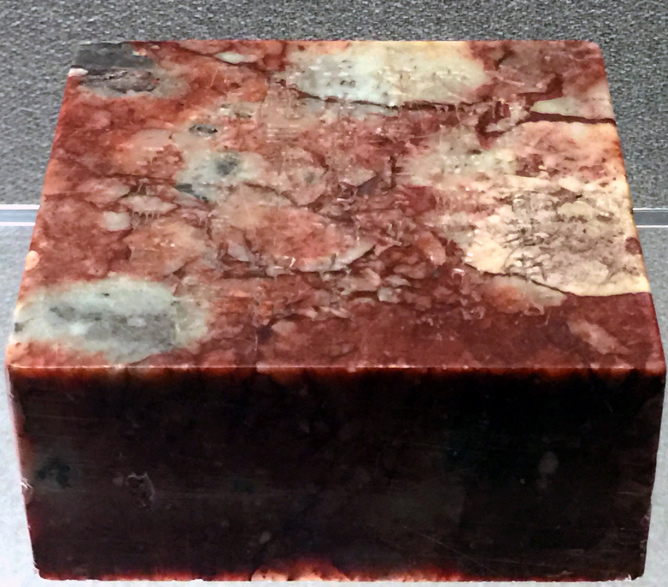

裱有大克鼎全形及铭文拓片的挂轴

柯劭忞

柯劭忞(1848-1933),字风荪,号蓼园,山东胶州人,清末民国官吏、学者。光绪十二年进士,历任翰林院编修、侍读、侍讲、京师大学堂总监督、清史馆代馆长、总纂。治学广博,尤精元史。著有《新元史》及《新元史考证》,曾参与编修《清史稿》。

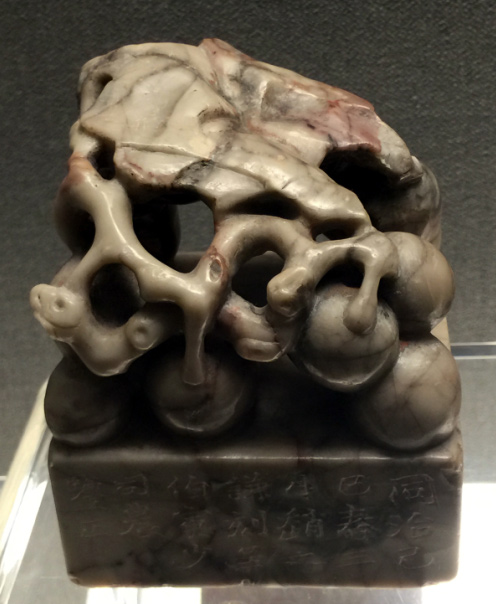

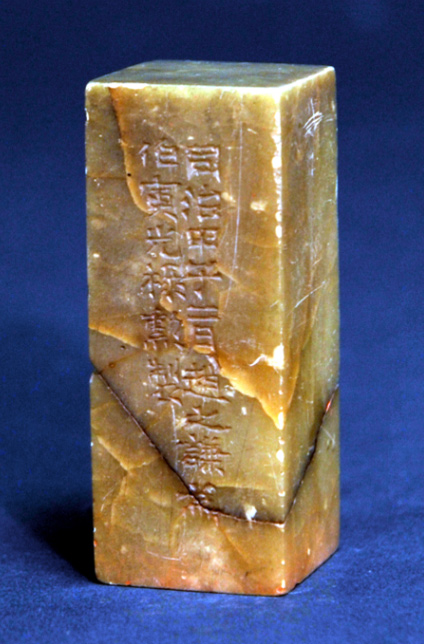

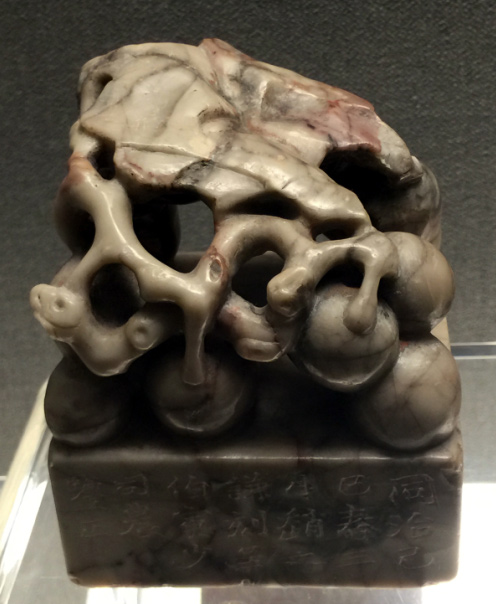

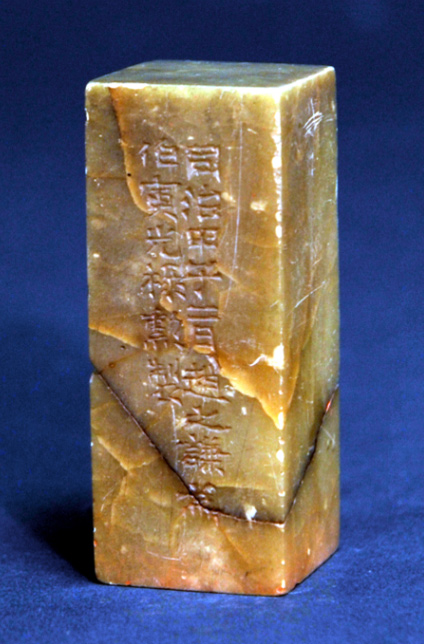

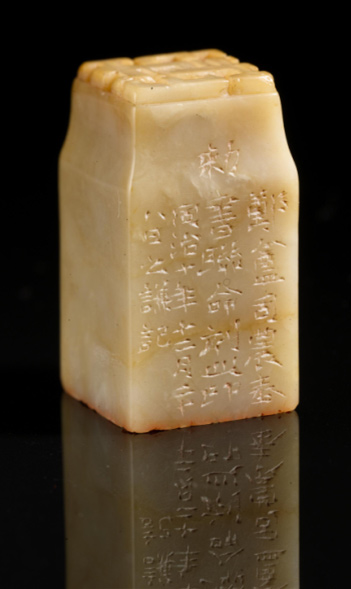

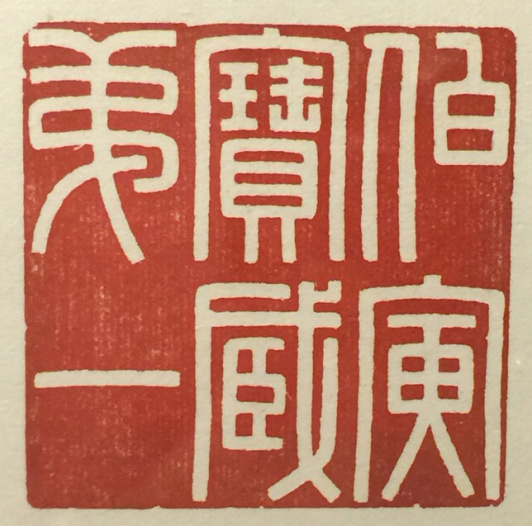

清赵之谦“滂喜斋”石章

清赵之谦“滂喜斋”石章

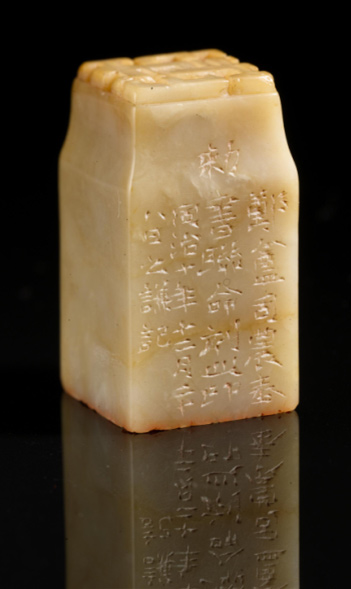

清赵之谦“吴潘祖荫章”石章

清赵之谦“吴潘祖荫章”石章

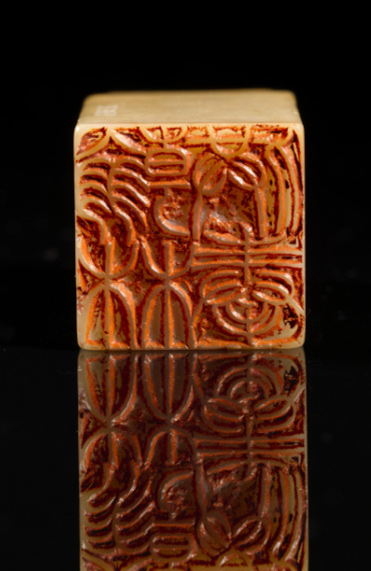

清赵之谦”翰林供奉“石章

清赵之谦”翰林供奉“石章

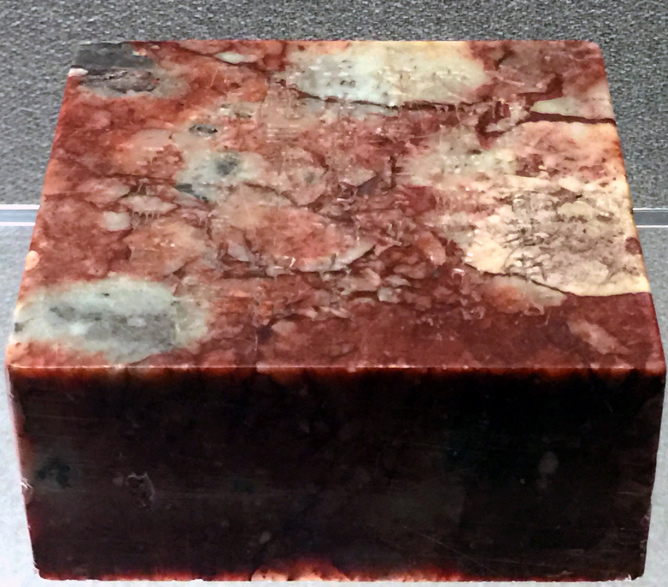

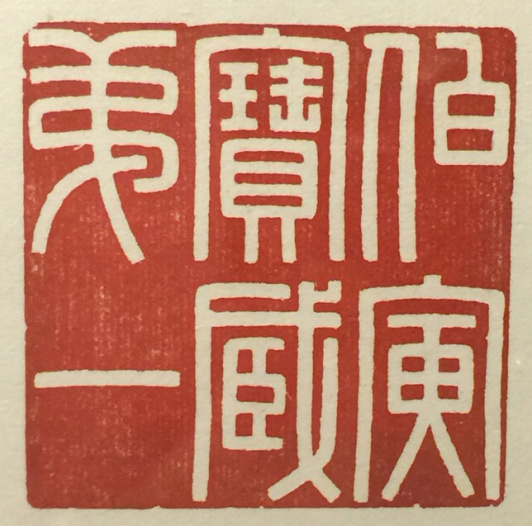

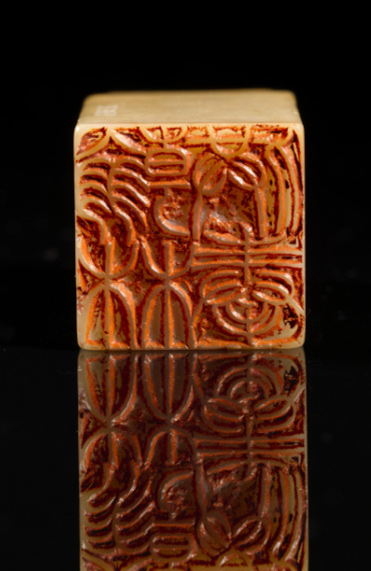

王石经刻“伯寅宝藏第一”石章

王石经刻“伯寅宝藏第一”石章

端方

端方(1861-1911),字午桥,号陶斋,清末大臣,金石学家。满洲正白旗人,官至直隶总督、北洋大臣。晚清著名的收藏家和金石学家,著有《陶斋吉金录》、《端忠敏公奏稿》等。

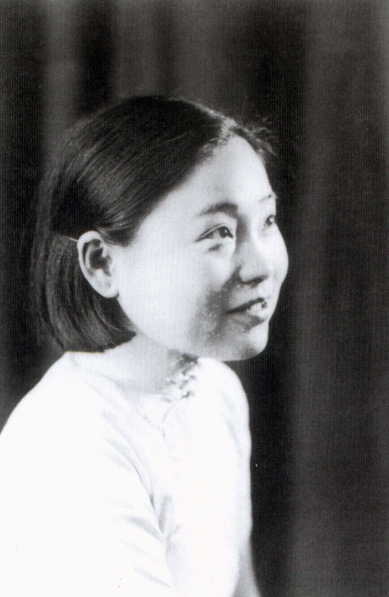

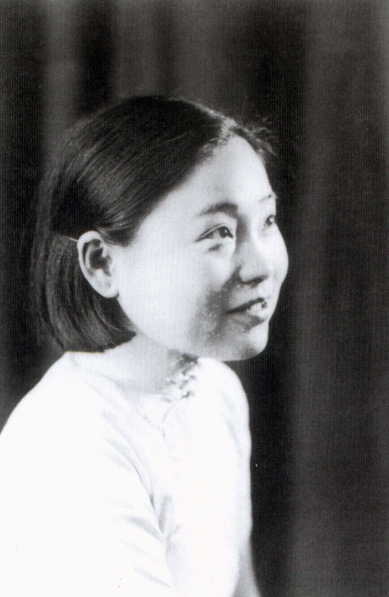

年轻时的潘达于

潘祖年育有二男二女,只有二女长大成人,二子都不幸夭折。因无子嗣传承,只得从族中过继一孙,名承镜。成年后娶丁春之次女丁素珍为妻,但婚后三个月,便撒手人寰。丁素珍性格刚烈,不愿改嫁,潘祖年便取“大盂”之谐音,为其改名潘达于,从此成为潘家人,继承和打理潘家家业。

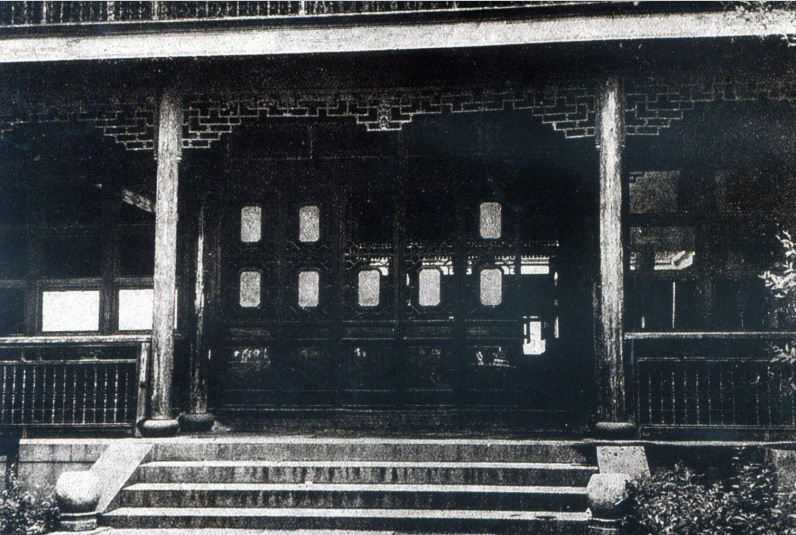

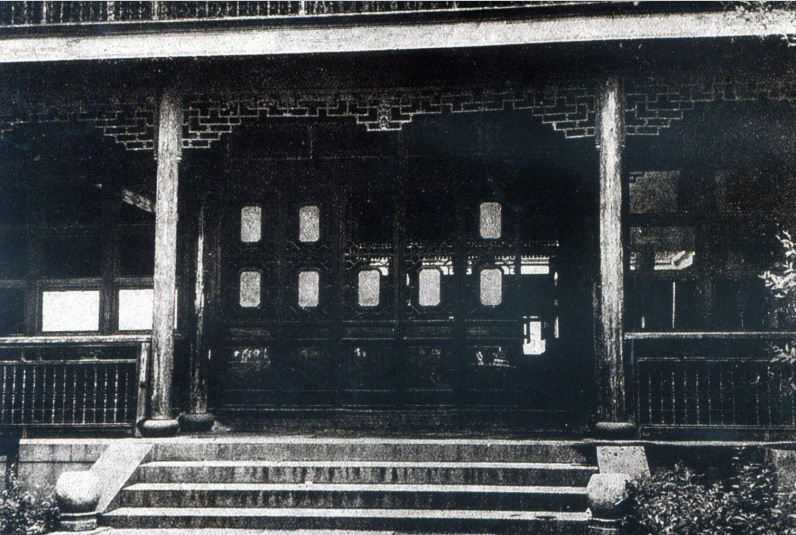

南石子街潘宅楼厅(昔)

南石子街潘宅楼厅(昔)

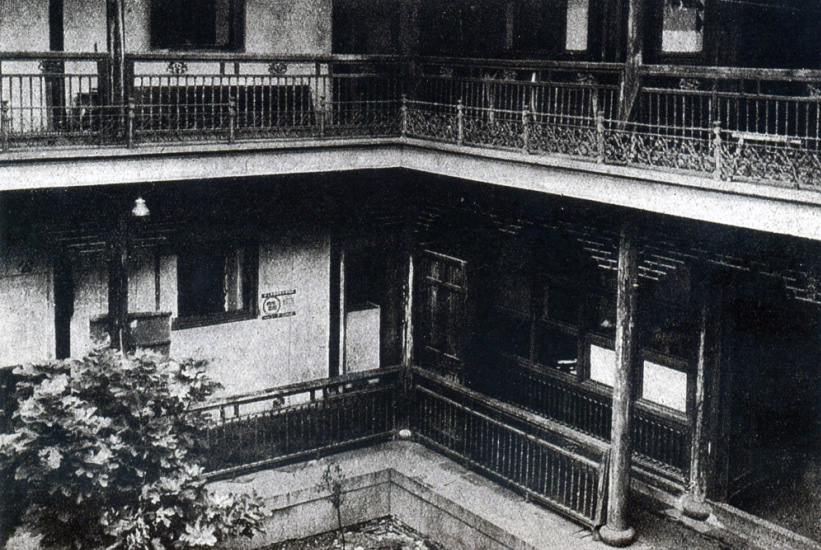

南石子街潘祖荫故居内景(今)

南石子街

南石子街潘祖荫故居(探花府)

潘祖荫生平

南石子街潘祖荫故居内景(今)

南石子街潘祖荫故居内景(今)

潘达于致上海市文物管理委员会的信函

潘达于留影

含饴弄孙-潘达于与第五代

,被誉为晚清“海内青铜器三宝”。自1952年上海博物馆开馆以后,成为上博引以为豪的镇馆之宝,常年在一楼青铜陈列室展出。作为鼎中重器,虽然百多年来考古发现成果斐然,但迄今仍与大盂鼎同为有铭文青铜圆鼎中最大的两件,至为尊贵。

,被誉为晚清“海内青铜器三宝”。自1952年上海博物馆开馆以后,成为上博引以为豪的镇馆之宝,常年在一楼青铜陈列室展出。作为鼎中重器,虽然百多年来考古发现成果斐然,但迄今仍与大盂鼎同为有铭文青铜圆鼎中最大的两件,至为尊贵。

。鼎身下有三足,便于直接支在火堆上加热,是生活中常用的炊、煮食器。进入青铜时代,鼎更是作为祭祀和宴飨等礼仪场合中重要的食器,具有盛放肉食的功能。自西周中期以后,鼎的使用渐渐制度化,通常以奇数的组合,按使用者的等级地位规定使用的数量。据东汉何休对《春秋·公羊传》的注释:天子用九鼎(太牢),诸侯七鼎(大牢),卿大夫五鼎(少牢),士三鼎或一鼎,必须恪守法度,而不能逾越。生前如此,死后埋葬亦是如此。

。鼎身下有三足,便于直接支在火堆上加热,是生活中常用的炊、煮食器。进入青铜时代,鼎更是作为祭祀和宴飨等礼仪场合中重要的食器,具有盛放肉食的功能。自西周中期以后,鼎的使用渐渐制度化,通常以奇数的组合,按使用者的等级地位规定使用的数量。据东汉何休对《春秋·公羊传》的注释:天子用九鼎(太牢),诸侯七鼎(大牢),卿大夫五鼎(少牢),士三鼎或一鼎,必须恪守法度,而不能逾越。生前如此,死后埋葬亦是如此。

,并一直作为商周青铜礼器中的主要器类(图4组)

,并一直作为商周青铜礼器中的主要器类(图4组) ,即便在以酒器组合为主的商代也有较大量的铸造和使用。进入周代后,随着食器使用的大量增加,鼎的地位尤其尊崇。

,即便在以酒器组合为主的商代也有较大量的铸造和使用。进入周代后,随着食器使用的大量增加,鼎的地位尤其尊崇。 的典型式样,其口沿微敛,方唇宽沿,腹略鼓而呈下垂之势,腹壁厚实,大立耳,蹄足,形制厚重,充分表现出了青铜鼎威严、庄重的礼器特性。

的典型式样,其口沿微敛,方唇宽沿,腹略鼓而呈下垂之势,腹壁厚实,大立耳,蹄足,形制厚重,充分表现出了青铜鼎威严、庄重的礼器特性。 。采用口沿下饰变形兽面纹和腹部饰波曲纹、蹄足上饰兽首的组合装饰(图7组)

。采用口沿下饰变形兽面纹和腹部饰波曲纹、蹄足上饰兽首的组合装饰(图7组) 。大克鼎的颈部饰有三组变形兽面纹,间隔以六道棱脊,这种兽面纹的颜面和体躯形象已严重变形,仅兽目仍保持了原先的神采。鼎腹饰宽大的波曲纹,这种纹饰旧称环带纹,意为带状与环状的结合。现在有的学者认为波曲纹乃是一种变形兽体纹饰,是龙蛇体躯变形后的图案。波曲纹的出现是青铜器纹饰的一大发展,也是西周时期审美观念的一大变化。

。大克鼎的颈部饰有三组变形兽面纹,间隔以六道棱脊,这种兽面纹的颜面和体躯形象已严重变形,仅兽目仍保持了原先的神采。鼎腹饰宽大的波曲纹,这种纹饰旧称环带纹,意为带状与环状的结合。现在有的学者认为波曲纹乃是一种变形兽体纹饰,是龙蛇体躯变形后的图案。波曲纹的出现是青铜器纹饰的一大发展,也是西周时期审美观念的一大变化。 。波曲纹的出现打破了兽面纹的对称规律,摆脱了长期以来青铜器纹饰的静态装饰。它运用两方连续的带状纹样,形成连续反复,产生一种韵律感,给人以活泼舒畅的感受,并成为西周中、晚期的青铜器上非常流行的装饰主体。

。波曲纹的出现打破了兽面纹的对称规律,摆脱了长期以来青铜器纹饰的静态装饰。它运用两方连续的带状纹样,形成连续反复,产生一种韵律感,给人以活泼舒畅的感受,并成为西周中、晚期的青铜器上非常流行的装饰主体。 。它以S形作构图,两端是两个俯首的龙头,中间也有一个龙首,在其头顶有一条俯首曲体的小龙歧出,作为该龙首的角,在上端的龙首和中间的龙首之间,盘绕了一条小龙。这种结构的龙纹,被此后的青铜器装饰广泛运用,并逐渐发展形成为春秋战国时期广为流行的蟠龙纹、交龙纹等(图10组)

。它以S形作构图,两端是两个俯首的龙头,中间也有一个龙首,在其头顶有一条俯首曲体的小龙歧出,作为该龙首的角,在上端的龙首和中间的龙首之间,盘绕了一条小龙。这种结构的龙纹,被此后的青铜器装饰广泛运用,并逐渐发展形成为春秋战国时期广为流行的蟠龙纹、交龙纹等(图10组) 。

。 。这种工艺一器一范,从选料塑模翻范到花纹的刻制均极为考究,成品质量高超。

。这种工艺一器一范,从选料塑模翻范到花纹的刻制均极为考究,成品质量高超。

商代晚期(公元前13世纪-前11世纪)

商代晚期(公元前13世纪-前11世纪)