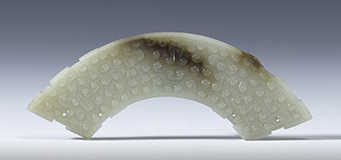

白玉衮带鲜卑头(图组1 )

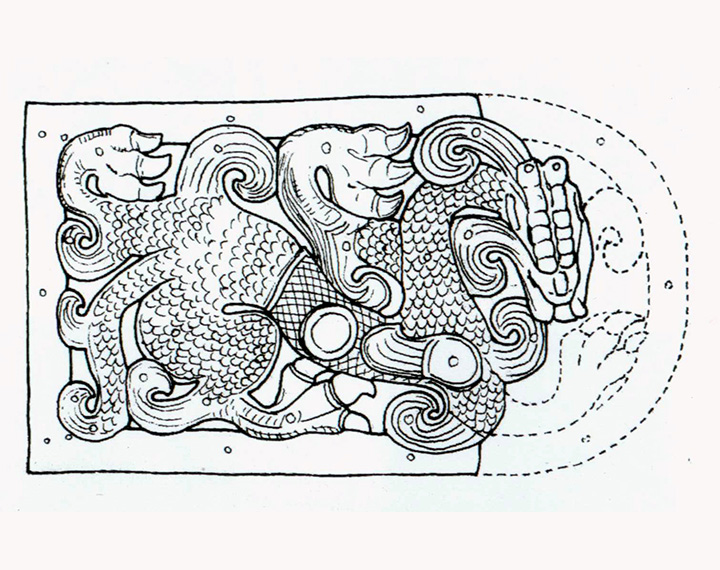

) 是一件颇为引人瞩目的藏品,扁平的器身上透雕一龙纹,长首,长角,弯颈,躯身蟠曲,满饰鳞纹,细尾下卷,

四肢(其中一肢断损),各三爪(图组2 )

) 。龙躯上钻有二十余处不透之小孔,原应为镶嵌宝石之用。器边框亦有小孔若干,当为供金属丝与衮带缝缀之用。器背面两侧边各有

一行铭文(图组3 )

) ,共计四十六字,记载了制作年代、制作机构、器物名称、制作工时、监造官员姓名等,从而为后人研究提供了详尽的信息,在目前所见玉器中极为罕见,故显得尤其宝贵。

魏晋南北朝时期由于政治上分裂,争战频仍,交通阻塞,西域的玉材来源亦受到限制,导致了玉器制作从两汉的高峰跌落下来,出现了数量少、工艺简单、品种少的低谷现象,可能仅在各个小朝廷中存在玉作机构,制造供皇室使用的玉器。此器采用透雕手法,整个龙形雄浑矫健,作俯首攀爬造型,龙身扭曲成波浪形,细尾分支,卷曲下垂。与一般张牙舞爪的龙纹相比,此种俯首的造型并不多见。龙颈腹部排列整齐的鳞纹,腰部为细格纹,尾、鳍、爪则以长阴线条表现纹理,龙眼内凹,闭嘴扣齿,五官琢刻精细,线条委婉流畅,工艺奇巧精湛,属西晋时期难得的佳作。

从器背的铭文可知,这件鲜卑头“用功七百”,即耗费700个工时制成。东汉永平六年《开通褒斜道石刻》中有“凡用功七十六万六千八百余人”的说法,所谓“功”指一个劳力一天的工作,说明如果由一个工匠制作鲜卑头,需七百天才能得以完成。显然,这是与铭文在同一年完成的记载有抵触的,因为一年只有三百多天。但如果我们把七百工理解为雕刻一件作品的工序,需要多人同时或分工协作,则此问题就能够得以较合理的解释。在古代制玉工具较简陋、落后的情况下,如此镂锼繁复、精雕细琢的器物耗费了七百个人工应该是属于正常范围之内的。

(4-衍生阅读:古代制玉工艺的演变 )

)

如此费工费时的制作,自非普通工坊可以完成,根据铭文提示,该件是由当时的“御府”监制。唐代杜佑《通典》中记载历代职官沿革,御府是自秦汉时代已经设立的宫廷机构,专门掌管御用服饰,到东汉时又兼管了宦官、宫婢等的服用。曹魏时期沿袭了这一机构设置,到晋代归入“光禄勋”管辖

(5-衍生阅读:“御府”沿革 )

) 。晋代御府职掌应沿袭前代,但据《晋书·武帝纪》载:“戊辰,下诏大弘俭约,出御府珠玉玩好之物,颁赐王公以下各有差”,表明御府还收藏有御用的珠玉玩好。那么,鲜卑头由其督作正是顺理成章。

) 是一件颇为引人瞩目的藏品,扁平的器身上透雕一龙纹,长首,长角,弯颈,躯身蟠曲,满饰鳞纹,细尾下卷,四肢(其中一肢断损),各三爪(图组2

) 是一件颇为引人瞩目的藏品,扁平的器身上透雕一龙纹,长首,长角,弯颈,躯身蟠曲,满饰鳞纹,细尾下卷,四肢(其中一肢断损),各三爪(图组2 ) 。龙躯上钻有二十余处不透之小孔,原应为镶嵌宝石之用。器边框亦有小孔若干,当为供金属丝与衮带缝缀之用。器背面两侧边各有一行铭文(图组3

) 。龙躯上钻有二十余处不透之小孔,原应为镶嵌宝石之用。器边框亦有小孔若干,当为供金属丝与衮带缝缀之用。器背面两侧边各有一行铭文(图组3 ) ,共计四十六字,记载了制作年代、制作机构、器物名称、制作工时、监造官员姓名等,从而为后人研究提供了详尽的信息,在目前所见玉器中极为罕见,故显得尤其宝贵。

) ,共计四十六字,记载了制作年代、制作机构、器物名称、制作工时、监造官员姓名等,从而为后人研究提供了详尽的信息,在目前所见玉器中极为罕见,故显得尤其宝贵。

)

)

) 。晋代御府职掌应沿袭前代,但据《晋书·武帝纪》载:“戊辰,下诏大弘俭约,出御府珠玉玩好之物,颁赐王公以下各有差”,表明御府还收藏有御用的珠玉玩好。那么,鲜卑头由其督作正是顺理成章。

) 。晋代御府职掌应沿袭前代,但据《晋书·武帝纪》载:“戊辰,下诏大弘俭约,出御府珠玉玩好之物,颁赐王公以下各有差”,表明御府还收藏有御用的珠玉玩好。那么,鲜卑头由其督作正是顺理成章。